|

| [ На главную ] -- [ Список участников ] -- [ Правила форума ] -- [ Зарегистрироваться ] |

| On-line: |

| средневековые замки / история Ливонии и Балтийского региона / Язычество в Прибалтике |

|

| Автор | Сообщение |

|

castles-ren Гость |

Добавлено: 08-05-2004 17:38 |

|

ЗДЕСЬ РАССМАТРИВАЮТСЯ ЯЗЫЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ ЛАТВИИ, ЛИТВЫ, ЭСТОНИИ И ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ Открываю тему в ответ на вопрос, полученный по почте. Постараюсь со временем дополнять информацию. Итак, КУЛЬТОВЫЕ МЕСТА В ЛАТВИИ Крестовые камни: Камни как места жертвоприношений известны уже в каменном веке, однако этот языческий обычай продолжался и тогда, когда жертвы приносились у средневековых каменных крестов. Есть сведения, что в Арайши, на месте нынешнего кладбища Ванагу, у дороги стоял каменный крест, у которого еще в начале XIX в. жертвовались деньги. Кроме культовых камней и надгробных памятников на территории Национального парка «Гауя» есть много камней исторического значения. Это т. н. крестовые камни - обработанные или необработанные камни с высеченным крестом или несколькими крестами. Они известны во многих местах. На Арайшском крестовом камне выбит один крест, на Ракступитском - три. Эти камни, кажется, скорее всего, являются средневековыми межевыми (рубежными) камнями, какие во времена Ливонии и позднее устанавливали для обозначения границ земельных владений. Уплантский овраг с Арайшским крестовым камнем у Симтупе. На камне высечен крест. Возможно, что это - пограничный камень, который отмечал границы земельного владения в ливонские времена или раньше. Предание говорит, что какой-то саксонский воин в древние времена шел разведать, как занять Арайшский замок, но был расстрелян в долине Симтупе. На этом месте еще тогда на камне был виден крест. В хрониках старой церкви говорится, что у этого камня в старые времена люди ходили лечить плохие глаза (зрение). И о культовых деревьях: У Конинциемса (Кулдигский район) находится древнее культовое место - береза Элку (Идолов), которя также памятник археологии республиканского значения. |

|

|

castles-ren Гость |

Добавлено: 10-05-2004 16:04 |

|

В тему: Литература по этому вопросу (к сожалению, только на латышском языке): S. Salin,s' "Latvijas diz'koki un retie koki" Riga, 1974 (С. Салиньш "Вековые и редкие деревья в Латвии") G. Enin,s' "Koks - dabas piemineklis" Riga, 1982 (Г. Эниньш "Дерево - памятник природы") B. Saltupe, G. Eberhards "Akmen,i un diz'akmen,i" Riga, 1981 (Б. Салтупе, Г. Эберхардс "Камни и исполинские валуны") |

|

|

Вадим великий магистр Группа: Участники Сообщений: 766

|

Добавлено: 10-05-2004 16:38 |

| Рекомендую: http://www.ufo.lv/articles.php?id=150312042003140458 | |

|

Вадим великий магистр Группа: Участники Сообщений: 766

|

Добавлено: 10-05-2004 16:42 |

| Не совсем по теме, но где-то рядом: http://skazki.eclub.lv/ | |

|

castles-ren Гость |

Добавлено: 10-05-2004 17:04 |

Вадим, отличные ссылки!  И не где-то рядом, а в точку! Во второй ссылке в меню есть раздел "Предания". Там тексты из книги: ЛАТЫШСКИЕ НАРОДНЫЕ ПРЕДАНИЯ Избранное Составитель А.Анцелане Перевод М.Крупниковой Издательство Академии наук Латвийской ССР Рига 1962 г. Вот что там, среди прочего говорится о камнях (хоть и народные предания, а интересно), да еще и месторасположение указывается: АРНЕВ КАМЕНЬ На обочине большака Рига - Даугавпилс, чуть повыше Кегумских порогов, лежит сизо-серый камень, величиною с добрую баньку; его называют Арневым камнем. В старину этот камень находился недалеко от города Даугавпилса. Но вот однажды ночью черту вздумалось положить этот камень поперек Кегумских порогов, чтобы топить баржи. Когда черт нес камень, запел петух, и черт, не добравшись до Кегума, бросил камень. Досадуя на неудачу, он, убегая, стукнул по камню и отбил кусок, который там и поныне лежит. А по другим рассказам было так: черта гонял Гром, черту было некуда деваться, вот он и забрался в Арнев камень. Гром поразил черта и отбил при этом край камня. ЛОШАДЬ В ДАУГАВЕ Посередине Даугавы, пониже острова Доле, лежит огромный камень, который называют Лошадью. Такое название камню дано из-за его величины. Этот камень причиняет много бед плотовщикам и всем, кто идет водной дорогой - Даугавой. В старину этот камень лежал на правом берегу Даугавы, но черт, злобствуя и досадуя на плотогонов, лодочников и прочих - на всех, кто плыл рекой, - швырнул камень в самое глубокое место Даугавы. Там он лежит по сей день, ожидая, чтобы кто-нибудь вытащил его на берег. ЧЕРТОВ КАМЕНЬ В СЕЦЕНСКОЙ ВОЛОСТИ Неподалеку от Сеценской начальной школы лежит камень, примечательный своей величиной. Называют его Чертовым камнем. Этого камня тут прежде вовсе и не было, а попал он сюда из-за чертовой проделки. Черт решил затопить всю Сеценскую волость и принялся таскать большие камни, чтобы запрудить Лауцесту - реку, которая, протекая через Сеценскую и Серенскую волости, впадает в Даугаву повыше города Яунелгавы. Черт натаскал кучу камней и сложил их на берегу, чтобы потом все разом сбросить в реку. Понес еще один огромный камень. Уже миновал с этим камнем корчму в Путре и добрался до названного места. Тут пропел петух. Черт выронил камень и помчался в ад. Убегая, он пнул камень ногой и исчез. С той поры на камне остался след - как бы отпечаток человеческой ноги, только намного больше. БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ ВОЗЛЕ ДАУГАВЫ В Видземе, близ большака Рига - Даугавпилс, на пригорке у имения Постлея, лежит огромнейший камень, расколотый на две части. Верхняя, меньшая, часть откололась и откатилась на сажень от нижней. Об этом камне сохранилось такое предание. Когда была прорыта Даугава, черт испугался, что пересохнут все болота и ни ему, ни его потомкам не будет пристанища, потому что жилье черта всегда в болоте. Вот черт отыскал такое место на Даугаве, где по обоим берегам утесы, да очень высокие, и решил запрудить широкую реку. Присмотрев неподалеку большую кучу камней, он схватил самый большой камень, взвалил его на спину и понес к Даугаве. Он почти добрался до берега, как вдруг запел петух. А ведь черту позволено работать только до петухов, вот он и бросил камень, да так швырнул его оземь, что камень раскололся надвое и верхняя часть откатилась на сажень в сторону. И по сию пору после полуночи, незадолго до петухов, близ камня слышатся шаги черта, но едва он берется за работу, как начинает петь петух и все чертовы хлопоты идут насмарку. Нет никакого сомнения в том, что чертово жилье очень далеко от этого камня: ведь черт успевает добраться сюда только перед самыми петухами. Так и осталась Даугава незапруженной и по сей день свободно катит волны до самого моря. Имение Постлея находится по эту сторону Кокнесе - в Видземе. БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ НА ГОРЕ МАРИНЮ В древности одному мельнику вздумалось построить мельницу возле реки Мелнупе. Черт взялся за одну ночь возвести плотину на Мелнупе. Никто другой за такую трудную работу не брался, поэтому мельнику только и оставалось, что подрядить черта. Черт схватил камень и понес его к Мелнупе, но в пути его застигло пение петуха. Он бросил камень и убежал. Этот камень и ныне находится на горе Мариню (возле города Алуксне). На нем могут плясать одновременно пять пар. Этот камень окружен пятью озерами (маленькими). Они возникли в местах, где отпечатались чертовы ступни. ЧЕРТОВ СЛЕД В Саукской волости посреди поля торчит большой замшелый камень по названию Чертов след. Когда-то на камне ясно виднелся след - как бы отпечаток правой ноги человека. В имении Вецсаука был очень злой управляющий, который водился с самим чертом. Управляющий подписал с чертом договор, что после его смерти черт может забрать его душу. За это черт сделал его богачом. Прошли годы. Черт начал приставать к управляющему, что, мол, пора помирать. А тот и не думает умирать, неохота ему. Черт вконец обозлился. Вот как-то вечером управляющий начертил на всех дверях и окнах кресты и лег спать. Ночью черт тут как тут, а в дом попасть не может. Забрался наконец через трубу и придушил управляющего. Забрал его деньги, забрал душу и пошел. Добрался до камня и спрятал под ним и горшок с деньгами, и душу управляющего - чтобы стерегла деньги. Уходя, черт ступил правой ногой на камень. Так на камне и отпечатался чертов след. Падкие на деньги люди пытались приподнять камень, но не сумели. Развели на камне костер, а под камнем что-то как засвищет, да как завоет! Из-под камня показался управляющий с опаленными волосами. Искатели денег испугались и убежали. СТАБУРАГС Однажды в старину юноша рыбачил на Даугаве, а на берегу ждала его невеста. Вдруг поднялись высокие волны, лодка перевернулась, и юноша утонул. Бедняжка невеста на берегу дни и ночи лила слезы, умоляя Даугаву вернуть ей милого. Плакала девушка, плакала, пока те превратилась в утес - Стабурагс. Там и еще есть легенды, кому интересно, заходите, читайте.  Спасибо, Вадим за вклад в нашу сокровищницу познаний на форуме! Спасибо, Вадим за вклад в нашу сокровищницу познаний на форуме!

|

|

|

castles-ren Гость |

Добавлено: 13-05-2004 18:47 |

|

Наиболее известное культовое место в Латвии - это, разумеется лес Покайни под Добеле. Предлагаю вашему вниманию подборку информации. http://www.itogi.ru/paper2002.nsf/Article/Itogi_2002_11_26_12_0931.html (на русском языке) http://www.avvadon.org/phpBB/viewtopic.php?t=160&sid=23fea76897fa6960f8d0ebbff92aefdd (обсуждение на форуме, на русском языке) http://www.vdv.crimea.ua/td/show_art.php3?filename=8-3-2003.txt&pict= (о целой системе таких мест, включая Покайни, на русском) |

|

|

castles-ren Гость |

Добавлено: 13-05-2004 19:02 |

|

Еще о Покайни: http://www.lvm.lv/index.php?pid=1259 Особенно мне понравилось оттуда вот это: Археолог Марис Атгазис: "Летом 1996 года мы констатировали на исследованной территории, что начало образования этих груд относится к началу нашей эры – 2-6 веку. Это значит – одновременно с холмами, расположенными в окрестностях. Здесь найдены пашни древних земгалов. Если мы говорим о еще неисследованных грудах камней, которые находятся в очень пересеченной местности, можно предположить, что сбор камней был организован для строительства замков , которое по неизвестным причинам не было осуществлено. В этих окрестностях можно найти также и некоторые древние культовые объекты. Особое внимание должно быть обращено на окрестности валунов." Как вам такое? Считается, что до прихода немцев на территорию нынешней Латвии в конце 12 века, каменное строительство здесь не известно в принципе. http://jurma.livejournal.com/749.html#cutid1 (заметки путешественника) |

|

|

castles-ren Гость |

Добавлено: 23-05-2004 02:11 |

|

Интересная информация с форума мага Эль Ворона (приводится выборочно): Какая религия является исконной для населения Прибалтийских государств и откуда она берёт свои корни? Странно, что ты не знаешь, что в Латвии до сих пор существует местная религия - Dievturi (дословный перевод - Держатели Бога). Из всего, что я читала о религиях, она мне больше всего нравится - она очень-очень близка по своему содержанию восточной философии. Там есть всё - рождение и развитие миров,человека; загробная жизнь, реинкарнация и многое другое. И потом у предков латышей существовало даже несколько видов письменности (мне известно о 3). Латышские Дайны это мизерная часть религии Dievturi. Так что латыши не лазали по деревьям до прихода славян сюда, как это утверждала советская пропаганда. У латышей была развита связь с Египтом, Индией. Жаль, что всё это не учат в школе... Вчера нашла у себя в журнале буквы латышских рун(вернее у латышей, ливов и литовцев были одинаковые руны (смысл одинаковый), только каждый читал на своём языке). И вспомнила 3 вида письменности латышей - руны, узелковое письмо и письменность Астриды (она похожа на красивые узоры из лепестков). О рунах немного. У латышей было 53 звука. Но рун было гораздо больше, так как один и тот же звук обозначался разными буквами (2, 7 и больше букв) в зависимости от того, где стояла руна (в начале, середине или в конце слова)и в зависимости от того какой смысл вкладывался в текст. В современном языке эмоциональная окраска придаётся 3 знаками препинания - "." (точка в конце предложения); "!" и "?". Но раньше было больше (7 или 10). Об этом писать глупо - надо видеть. Немного о верованиях латышей. Я немного неправильно написала название латышской религии (религия - это чуждое слово латышам, правильно будет - лига). Правильное название - Dievturiiba. Что означает "Держание Бога", "Достаток Бога". А приверженцев этой религии называли - Dievturi ("Держатели Бога"). Бог - это друг (брат, собеседник, помощник, советник), а не мститель как в христианстве. Бог может прийти в гости, сесть за стол и в месте с тобой пообедать, а не с верху смотреть на тебя как в христианстве. У латышей не было церквей как это понимают сейчас. Были культовые места, где собирались люди для священнодействий. В связи с там происхоящими обрядами эти места энергетически зарядились и в тех местах сегодня стоят католические, баптисткие, православные и другие церкви. Каждый латыш мог сам выбирать где покланяться Богу - или в святых местах или под любым деревом, в любой поляне, на дороге (где угодно - ведь Бог везде есть). Поклонение Богу выражалось не в выпрашивании себе благ, а в простом разговоре как с другом о своих мечтах, проблемах и т.д. Как многим известно, латыши свято чтили женское начало Природы - Мать лесов, Мать ветров и т.д. Ведь сама природа это и есть Бог. И кто как не мать любит своё дитя (человека) больше всех на свете. Были и Боги грома, загромного мира и т.д. Латыши верили в существование загробной жизни и реинкарнацию. Когда человек умирал, он возвращался в Дом Бога. И потому смерть не оплакивали, а радовались воссоединению с Богом. И на могилах ставили не кресты (символ смерти), а особые Божьи Домики, что и значило воссоединение с Богом. И сейчас очень редко, но можно видеть такие Божьи Домики на могилах. И сейчас в Латгалии можно часто видеть как родственники хоронят своих умерших друг на дружке - мать, потом сын, внучка и т.д. - это прочиворечит христианству, но идёт из прошлого. У латышей есть и описание устройства мира, но здесь я не буду об этом писать, так как сама плохо разбираюсь. Но скажу, что описание построено на смыслах звуков (как в Библии - в начале было Слово. И слово было Бог) и на сравнениях с животными (Кошка, Собака, Большое Слово, Большая Лягушка), а также упомянута цикличность времени (Laikvilnis - Волна Времени (в восточной философии - Год Брамы, Большая Манватара)), Laika tiki - маленькие промежутки времени(в восточной философии - День Брамы, Малая Манватара, 4 юги). Описание мира похоже на восточную философию. Латвия это довольно новое название, она раньше по другому называлась (здесь нельзя писать, так как это на данным момент секретная информация; но скажу что очень многие слышали это название, но не знают, что ту страну сейчас зовут Латвией. Та страна упомянута и в зороастрийской Авесте). Придёт время и людям откроют глаза, когда они будут готовы к тому. За 500 лет до рождения Иисуса прибалтийские племена (трудно писать племена, так как в то время они духовно стояли по развитию выше нас) жили на турритории большей, чем теперь, Часть сегодняшней России была заселена прибалтами, а не славянскими племенами. Вся латышская религия заключена в слове Бог (Dievs), если написать аббревиатурой (перестановкой букв). Dievs - Vieds, Vides veids Devis, vedis. Дословный перевод: Бог - Вед (то есть - Всезнающий), Вид пространства (природы, местности, окружения) Давал, вёл. Смысл многоярусный (как говорила Блаватская - в каждом слове есть 7 ключей). Не даром учёные пришли к выводу, что латышский и литовский языки являются одними из древнейших языков мира. Это факт, что при изучении старинных языков учёные мира для изучения развития звуков, слогов, а потом и слов опираются на латышский и литовский (к этой же группе принадлежал старопрусский, который вымер в 17 веке). Есть интересный факт о связи латышской культуры с индийской. Одна индуска (к сожалению не помню имени) случайно увидела узоры Лиелвардского пояса и была поражена на сколько они идентичны с узорами Восточной Индии. Она по ним и прочитала (это своего рода ещё один вид письменности был) развитие Вселенной и путь, который соединял Латвию с Индией. Также интересный факт, что на территории бывшей СССР именно в Латвии первыми стали публиковать Живую Этику Рерихов и тайно перевозили в Россию. В 70-х годах, когда начался бум развития освоения космоса, США фотографировала со спутников Землю и увидела на территории Латвии самое мощное излучение (центр Покайне), которого больше нет нигде на Земле. США тогда были убеждены, что это Москва в Латвии установила свои радары для шпионажа. Я сама видела эти фотографии. Это сейчас известно, что это излучение энергетики Земли. Что касается предков латышей, то я согласна с тем, что они также превосходили по своему духовному развитию современных латышей и их религия (религия вендов) также была выше сейчас распространённой в Латвии католической религии. Но когда я читаю в книгах Ивара Вика о том, что все горы в Латвии искуственного происхождения (люди веками "строили" горы и складывали камни в кучи), то нелогичность этого утверждения сразу бросается в глаза! По Вику получается, что Природа создала Землю круглую как бильярдный шар, а человек Землю "испакости" горами, океанами, впадинами?!! И какая религия до нас дошла чистой, незапятнанной, неизменённой руками алчаших денег и власти церквей (конечно не все церкви "рвут" деньги). |

|

|

Travel вассал Группа: Участники Сообщений: 62 |

Добавлено: 13-06-2004 16:36 |

|

Таинственный Лиелвардский пояс..... Его фрагменты можно увидеть в музеи А. Пумпура, писатель пытался расшифровать истинное значение латышского фольклера. Не случайно в 12 веке, немецкие крестоносцы пытались ассимилировать местное население, обратив его в христиансую веру, таким образом они надеялись прибрать к рукам наследство народа, издревле передаваемое из уст в уста.Помимо устного наследия, существуют вполне материальные вещи, представляющие немалую ценность.Это орнамент- отрезки рисунков из цветов и птиц или закончено-правильные геометрические линии. Может быть это энергетическая программа, которая не полностью изучена.Тогда и родилась версия, что а орнаментах и легендах скрыты сакраментальные знания. Узкой полоске ткани принадлежат магические действия, и кто знает какую силу хранят замыславатые узоры, разгадка которых, поможет узнать прошлое и будущие. |

|

|

castles-ren Гость |

Добавлено: 13-06-2004 17:19 |

О Лиелвардском поясе. Здесь есть немного (только сайт может не всегда загружаться, тогда надо спустя какое-то время повторить попытку) http://www.muzejs.lielvarde.lv/josta.htm

Есть такая теория о том, что есть 2 пути развития цивилизации - материальный (где во главу угла ставятся производство и приобретение материальных предметов культуры) - следы таких цивилизаций древности легко обнаруживаются археологами и путь духовный, где основной акцент - это развитие сверхъестественных качеств человека. Зачем тратить время и силы на производство какого-то предмета, когда его можно "получить" из пространства и отправить туда после использования, не обременяя себя накопительством ненужного хлама. После таких цивилизаций, естественно, следов остается мало или не остается вовсе. Вопрос именно поэтому спорный. У древних пруссов наблюдались именно зачатки такого пути, и племена, обитавшие на территории нынешней Латвии, видимо, тоже начали приобщаться к этому, но тут появились немцы с их "материальной цивилизацией" и история пошла другим путем. Ну и уровень достижений малых народов в области как культуры так и техники всегда будет ниже, чем у больших государств, это уже доказано не нами. Кстати, запрет на проявления русской культуры в Латвии это отчасти для того, чтобы лишить людей сравнения местечковой культуры с богатым духовным наследием своего соседа. |

|

|

Вадим великий магистр Группа: Участники Сообщений: 766

|

Добавлено: 13-06-2004 18:38 |

|

Рената! Эк вы загнули.... однако. Чего ж с балтов-то начали, взяли бы уж прямо с Атлантиды и Гирербореии. Немцы не вовремя явились... тут Вам прямая дорога к нашим националам. Да не было ничего СВОЕГО у балтов....все с острова Рюген проистекает, из Арконы, из храма Святовита. А это, простите, русы (еще не славане). А насчет путей развития цивилизаций - тут Вы абсолютно правы! Нечто подобное озвучено устами Фермера из михайловского "Тогда придите и рассудим" P.S. Рената! Ничего личного. |

|

|

Renata великий магистр Группа: Главный администратор Сообщений: 2765

|

Добавлено: 23-12-2004 04:33 |

Редкая археологическая находка: Саласпилсский камень-идол, возле Крестовой галереи Домского собора в Риге 09-10-2000 Латвийские археологи нашли огромную каменную голову Эта находка, сделанная во время археологических раскопок в латвийской столице во дворике, соединяющем Домский собор с музеем истории Риги и судоходства, поразила специалистов. Здесь было древнее кладбище, то и дело извлекали кости и черепа. И вдруг лопата наткнулась на огромный камень. Когда его откопали, археологи поняли, что стали авторами сенсации. Камень оказался гранитной головой весом в 1 тонну. На взгляд специалистов, она напоминает изваяния острова Пасхи. Все же мнения историков разделились, сообщает "Литовский курьер". Одни считают, что это предмет поклонения древней народности - ливов, которые населяли эти места в IX - XII вв. Другие отрицают такую версию. - Если отталкиваться от места, где ее нашли, - это предмет поклонения ливского культа. Однако видно, что над этой головой работал профессиональный скульптор, а найденные ранее предметы ливов намного проще, - сказал местным журналистам руководитель археологического отдела музея Андрис Целминьш. - Возможно также, что это подделка и сделана не тысячу лет назад, а в XVII- XVIII вв. Вокруг находки сгущается мистическая атмосфера. И дело не только в том, что археологи заметили сходство с изваяниями острова Пасхи. Оказывается, нашли-то голову... второй раз спустя примерно сто лет. И "привязывают" ученые экспонат не к дворику Домского собора. Примерно в 1851 г. на голову случайно наткнулись в поле между городами Саласпилс и Икшкиле. Находку не оценили, она досталась рижскому мастеру Хаке, который делал чугунные кресты. Ему понравился гранит и он решил использовать его для изготовления постаментов. В мастерской мастер успел отколоть немного материала от головы, но к счастью кто-то посоветовал отдать экспонат в Домский музей. Дальше произошла и вовсе странная история. На рубеже XIX - XX веков один из работников музея Николай Буш почему-то решил спрятать голову. И закопал ее во дворике Домского собора. Но лишь теперь археологи случайно наткнулись на "секретное место". Почему Н.Буш спрятал экспонат? Это остается загадкой, как и тайна происхождения гранитной головы. - Все документы, принадлежащие Домскому музею, если они сохранились, находятся в Институте имени Гердера в немецком городе Марбурге, - сказал А.Целминьш газете "Час". - В 1939 г., когда немцы покидали Ригу, они вывезли огромное количество бумаг. Как только голова нашлась, мы сразу связались с нашими коллегами из этого института. Теперь рассчитываем на немецкую педантичность и надеемся, что они все же сохранили необходимые нам бумаги. http://www.bdg.by/newnews/news.shtml?518, |

|

|

Renata великий магистр Группа: Главный администратор Сообщений: 2765

|

Добавлено: 22-01-2005 04:12 |

|

В Латгалии в нескольких километрах от местечка Андрупене живет чудак: кудесник, волхв, археоастроном или, как он сам себя называет, Белый отец Эдмунд Тукшис. О нем и его камнях: http://www.subbota.com/2005/01/13/li004.html |

|

|

Valerij великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 3753

|

Добавлено: 01-07-2005 03:40 |

|

Языческий праздник Лиго в Латвии на день летнего солнцестояния Нужно было в ночь собрать букет из 12 трав. Если его оставить в доме и наутро посмотреть, завял он или нет, тоже можно определить, каким будет следующий год. У русских основным праздничным цветком считался Иван-да-Марья. Его желтая половина — стихия огня, синяя половина — стихия воды. Эти травы были панацеей от всех болезней: пучок вешали прямо к божнице, и он висел целый год. Если кто-то сильно болел в семье — заваривали и отпаивали этим отваром больного. А росу собирали поутру, а до этого ходили по одному или парами искать цветок папоротника. http://www.dialogi.lv/article.php?s=308&id=1218&la=1 букеты яновых трав по 70 и более сантимов за штуку. Такой букет (да и дубовый венок) вполне под силу сделать любому, кто не испытывает проблем с передвижением. http://novaja.zz.lv/novosti.php?read=7604 Другие похожие праздники В Скандинавии в старину верили, что именно в самый длинный световой день года можно исцелить любые болезни, если выпить воды из святого источника, которых на полуострове более 600. А накануне все ведьмы слетаются на шабаш: норвежские — в город Тромсе, шведские — в Блаакуллу, немецкие — в Брокен. Большие костры должны отвадить нечистую силу. Современные жители в это уже не верят, но с удовольствием поют песни вокруг костров. В Ирландии самый длинный день года называется кануном Рождества Иоанна Крестителя, или Ночью костра. Кроме больших костров во многих дворах зажигают маленькие, так сказать семейные. После общей молитвы у яркого пламени начинаются веселье и прыжки через огонь. Наутро угли разбрасывают по полям — будет хороший урожай! Девушки тоже гадают на суженого, но под подушку кладут тысячелистник. http://www.bb.lv/index.php?p=1&i=2060&s=65&a=93258 Финны А девушки накануне Юханнуса кладут под подушку букет из девяти разных цветов, связанных девятью травинками, в надежде ночью во сне увидеть своего суженого. http://www.bb.lv/index.php?p=1&i=2060&s=65&a=93258 |

|

|

Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442

|

Добавлено: 01-07-2005 04:08 |

Ага, Лиго!  Ну что ж, вот Вам тогда еще на тему букета.  В ночь Лиго существует обычай собирать букет из двенадцати трав. Но его можно и купить у аборигенов. В глубокой древности предки латышей (тут, правда, есть спорный вопрос, но оставим его до др. раза) поклонялись, подобно друидам, священным деревьям и камням, знали свойства и силу трав. В день летнего солнцестояния эти 12 трав входили в наибольшую силу, когда их и следовало собрать. Тот, кто шел с этим букетом искать цветок папоротника, мог не бояться злых духов леса. Если букет оставить дома, утром следовало посмотреть, завял он или нет. По этой примете определялась успешность следующего года. Эти 12 трав считались панацеей от всех болезней: букет должен был висеть в доме под потолком весь год до следующего дня Лиго. Если кто-то сильно заболевал в семье — травы из букета заваривали и отпаивали этим отваром больного. Какие именно травы входили в букет - не могу сказать. Дубовые ветки там точно были, колокольчики, ромашки и длиннющие перья осоки, которые придавали букету силуэт роскошного петушиного хвоста. |

|

|

Роман великий магистр Группа: Модераторы Сообщений: 1557

|

Добавлено: 19-08-2005 03:52 |

|

Религиозные верования латышей Мифология древних латышей доказывает, что она была мировоззрением крестьянского общества. Модель строения мира у древних латышей состояла из видимого и невидимого мира. В структуру включена идея жизни после смерти на земле. Идея жертвенности выполняла несколько функций: мольба о помощи и благодарность за нее, дать клятву и принести жертву на чью-либо смерть. Объекты жертвоприношений были двух типов: бескровные и связанные с кровопролитием (животные). Местами совершения культовых обрядов на территории Латвии были холмы, пещеры, священные рощи, деревья, камни. Нет строго определенного пантеона божеств. Находясь в тесном соприкосновении с природой, жители Латвии, как и другие древние земледельческие народы, верили в то, что жизнь человека предопределяют и направляют различные сверхъестественные силы — божества. Центральное место в жизни предков латышей занимали божества-матери: -Мать леса. Мать леса заботилась о деревьях и диких животных. Она могла быть благосклонной по отношению к охотникам или же, наоборот, отказать им в добыче. -Мать моря. Мать моря была повелительницей морских просторов, рыбных богатств и штормов, от ее расположения зависели улов рыбака и жизнь морехода. -Мать ветра распоряжалась ветрами, управляла погодными условиями. В ее силах было помочь мореплавателям попутным ветром или же причинить им вред. -Мать земли. Мать земля обеспечивала плодородие земли. Кроме того, она была властительницей подземного, или потустороннего, царства. К ней попадали души умерших (veli), жизнь которых, подобно жизни на земле, продолжалась в потустороннем мире. Поэтому вместе с мертвым в могилу клали орудия труда, оружие, украшения и хозяйственные принадлежности. Мать земли называли также Матерью могил или Матерью душ умерших. Существовало верование, что души умерших время от времени приходят на землю, чтобы посетить своих близких, поэтому осенью для них готовили угощение: в овине или баис им оставляли еду и питье. -Мать духов. Владычица подземного царства духов. Судьбой людей распоряжалась Мать судьбы, или Лайма. Даже у каждой речки или ручейка была своя мать. Культ матери сложился еще в каменном веке, в условиях существования материнского рода. С развитием земледелия и скотоводства, с появлением отцовской родовой общины возникли также другие божества. У латышей, так же как у славян, германцев и других земледельческих народов Европы, самым могучим божеством был Перконс (Перун), а его противником - Веллс. Особое место в религиозных верованиях предков латышей занимал Боженька — олицетворение всего доброго и светлого. Его представляли добродушным старичком, который часто ходит по земле, помогая добрым и осуждая злых. Существовали и другие божества. Каждая мать имела дочерей и служанок, у Перконса и других богов были сыновья. Божествам делали жертвоприношения в виде выращенного на полях хлеба, домашних животных, убитой на охоте дичи, а также в виде тканей, украшений, денег. Подношения божествам делали старейшины семей, они же вымаливали у них благословение, В качестве мест для жертвоприношений использовались дубовые рощи или отдельно стоящие дубы, липы, а также другие крупные деревья. Здесь же находились так называемые жертвенные камни, на которых сжигались приношения. В некоторых местах пожертвования сбрасывались в воду. Так, например, в озере Вилкмуйжас (вблизи Талси) найдено много древних предметов. Считались, что некоторые люди обладают сверхъестественными способностями. Их называли колдунами, ведьмами, оборотнями (последние якобы были способны превращаться в зверей). Чтобы защититься от недобрых намерений этих людей, носили различные звенящие подвески или колокольчики. Верили также гадалкам и предсказательницам, которые якобы могли предсказать будущие события. С распространением христианской религии в латгальских землях их жители стали носить различные кресты. Считалось, что кресты защищают от злых сил, поэтому на пороге или двери дома, на детской колыбели вырезали крест. Праздновались различные праздники. Они были связаны с началом или окончанием сельскохозяйственных работ, а также со сменой времен года. Весной праздновали весеннее равноденствие, или “Великий день” (позднее — Пасха), когда природа пробуждалась к жизни. Главным угощением при этом были яйца — символ плодородия. Качание на качелях символизировало движение солнца Летнее солнцестояние — день Лиго Народный праздник летнего солнцестояния — Ивана Купалы (в ночь на 24 июня ст. ст., когда церковью празднуется рождество Иоанна Крестителя). Сопровождался собиранием целебных трав, цветов, обрядами с огнем и водой, песнями, играми, хороводами и гаданиями. Травный день, — был самым красивым праздником. Цветами и зеленью украшали постройки и домашних животных, наряжались также люди. На холмах ночью жгли костры — символ победы солнца. Солнце символизировали также круглые золотистые головки сыра — неизменное угощение в день Лиго. Вокруг костров пели и танцевали. В танцы вкладывали магический смысл — они должны были способствовать плодородию полей и домашних животных. В день Лиго особо чествовали Яниса — божество плодородия. Это божество было известно почти всем земледельческим народам Европы. У древних римлян бог Янус определял смену времен года. Этот праздник назван днем Лиго, потому что в этот день люди пели песни, имевшие припев “лиго” (ligoties — колыхаться), таким образом, как бы обращаясь к солнцу, чтобы оно поднялось над нивами. Ритуальное угощение - это Янов сыр и ячменное пиво. Празднование Лиго в основном выражается в собирании трав, цветов, в этот день вьют венки из дубовых листьев и цветов, украшают дикорастущими цветами и растениями дворы, постройки и домашних животных, вечером жгут костры и поют особые песни “лиго”. Родовая община в Латвии. Сестры и братья. Народ, родичи и друзья В период распада первобытнообщинного строя из родовой общины выделились большие семьи, которые дали начало группам связанных родством людей — родам. С образованием малых семей — хозяйств, принадлежавших одной-единственной семье, — родственные связи между членами данного рода сохранялись. Этих людей называли родичами. Всех мужчин одного рода называли братьями, а женщин — сестрами. Людей, принадлежавших к другим родам, называли “народом” (tautas). Брак между членами одного рода запрещался, поэтому “братья” брали себе в жены “дочерей из народа” (tautu meitas), а “сестры”, в свою очередь, “уходили в народ”, то есть становились невестами “сыновей из народа” (tautu deli). Родственники жениха “из народа” и родственники невесты становились “друзьями”. В древние времена было распространено похищение невест - парень со своими товарищами врывался на двор приглянувшейся ему девушки и насильно уводил се. Так как в семье землепашцев ценились каждые рабочие руки, “братья” невесты отправлялись в погоню и пытались ее отвоевать. Родственники жениха и невесты могли также договориться о том, что жених заплатит за невесту выкуп, а также возместит расходы, затраченные семьей на ее воспитание. Так, со временем вместо кражи невест стали предлагать выкуп. О его величине жених договаривался с родителями или братьями невесты. (В латышском языке слово “невеста” (ligava) произошло от глагола ligums — заключать договор.) Согласие невесты не требовалось — ее просто продавали, как любой другой товар (отсюда слова precs — сватать, жениться и prece — товар). Поскольку заплатить выкуп были в состоянии только зажиточные люди, одновременно с этим продолжалась кража невест. Позднее стали приниматься во внимание взаимные симпатии молодых людей, а выкуп или похищение невесты имели всего лишь символическое значение. http://rianova.narod.ru/ist/istoria1.html |

|

|

Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442

|

Добавлено: 25-08-2005 03:28 |

|

Первые упоминания о Валмиере появились в начале XIII века. Однако древние поселения здесь были намного раньше. В 1224 году крестоносцы воздвигли замок. Рыцари заставили жителей этого края собирать для строительства камни со всех культовых языческих мест. Таким образом немцы, хотя и были христианами, желали сделать замок еще более мощным, только уже при помощи магической силы. В ответ на это древние божества прокляли завоевателей, которые вдобавок разрушили городище легендарной хранительницы здешних мест Беверины… Теперь, уже в XXI веке, археологи пытаются найти останки древнейшего поселения. В магической петле Гауи Немало приезжает в Валмиеру и тех, кто любит прикоснуться к тайне, впитать энергию старинных сакральных мест. В первую очередь все идут к стенам разрушенного замка, возле которого растет огромный дуб "Девяти ветвей". Такое название священное дерево получило не случайно. От огромного ствола отходят девять мощных ветвей, некоторые из них переплетаются и образуют гигантские узлы. Во время равноденствия, дотронувшись до ствола, можно ощутить под корой пульсацию, тогда человек будто подключается к неиссякаемому источнику энергии матери–земли, которую впитывает вековой дуб и отдает всем нуждающимся. Краевед Регина Мартенберга рассказала, что к этому дубу часто приезжают экстрасенсы и шаманы. Люди, которые заглядывают в параллельные миры, утверждают: место, где растет девятирукий великан, удивительно сильное! Магическая энергия вообще передалась всем деревьям возле замка. Дело в том, что их здесь никто никогда не сажал да и вырасти они тут не могли по определению, поскольку земли фактически нет — лишь камни и глина. Однако все деревья высоченные, мощные, и никакой ураган им не страшен. "Во время январской бури они даже не качались!" — замечает краевед. Когда–то вокруг замка был огромный ров, через который воды речки Ратсупите протекали в Гаую. Кстати, Гауя возле границ Валмиеры и стен старинного замка делает своеобразную петлю, а в одном месте вырисовывает огромную букву s. По языческим повериям, места, где Гауя течет таким вот образом, особые, через них проходит в Землю энергия космоса, а река ее задерживает, захватывает в петлю, а потом будто распыляет на все живое. Бывает, ночью в здешних краях светятся камни. Валуны помнят то время, когда крестоносцы заставили племена балтов перекатывать каменных сторожей–великанов из сакральных культовых мест, где люди приносили жертвы древним богам. Но языческие божества отомстили. В старинном замке то и дело случались несчастья, люди умирали от совершенно непонятных болезней, вешались, а когда из темноты выглядывало лицо жителя потустороннего мира, то сходили с ума и кидались со стен в ров. Рассказывают, что первый крестоносец, приказавший стаскивать камни с языческих мест, умер страшной смертью, а потом его труп несколько недель висел в воздухе над стенами, пока его не склевали до костей птицы… http://www.d-pils.lv/view_article.php?article=20450 |

|

|

Cazadora вассал Группа: Участники Сообщений: 51

|

Добавлено: 14-09-2005 15:32 |

|

А случано никому не попадались легенды или предания о местечке в Латвии под названием Lielajas Tirelis? Это очень большое болото рядом с Кемери. Может народная молва и до этого места добралась и наделила его какими-нибудь необычными и таинственными историями? http://mana.fotografija.lv/photo2/albums/1119732082164/1126453602601.jpg P.S. у эстонцев праздник Лиго называется Яанипяэв, а в Литве - Расу (23.06) или Йонинес (24.06) |

|

|

Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442

|

Добавлено: 14-09-2005 18:23 |

болота Тирели (фото) http://www.fotoklubs.lv/showpic.asp?PicID=14404&Source=Comments Как у Вас с латышским языком?  Есть сборники латышских народных преданий, составленных Алмой Анцелане - там на латышском очень много легенд, связанных с разными местами Латвии. Есть сборники латышских народных преданий, составленных Алмой Анцелане - там на латышском очень много легенд, связанных с разными местами Латвии.О Тирели там нашлось две легенды, одна из которых говорит о том, что здесь было место озера, которое затем сорвалось с места и улетело, чтобы пролиться в другом месте. Таких легенд о летающих озерах в Латвии немало. Чуть ли не каждая волость может такое рассказать о своем озере. Но с Тирели интересно то, что улетевшее озеро в другом месте стало озером Буртниеку! А это уже интересно.  Во-первых, отрывок из латышского народного эпоса "Лачплесис": Лачплесис с другом у Буртниека в замке его старинном В мудрости многие вникли, в тонкости ратного дела. Оба уже читали самые древние свитки. Лачплесис с рвеньем особым в эти листки углубился: Свитки ему открыли тайник человеческой сути – И совершенства людские, и бренность их увлечений, И наконец - духовность, берущую верх над бренным. …Тут, в этих древних свитках, есть и мои заветы. Людям скажи, от богов достались мне эти заветы, - Если их примет народ, во веки веков не иссякнет! Знай, что Видувед я, создавший народ латышский. http://skazki.eclub.lv/skaz3.htm А здесь и далее в ссылке интересный комментарий о колдовском озере: В отличие от "Лачплесиса", в преданиях чаше всего описываются замки, ушедшие под землю или оказавшиеся внутри горы; зафиксированы, правда, и предания о замках, опустившихся на дно озер; Буртниекского /FS 116, 137, Ренцены - Влм; Ас. 126, Умурга - Влм; Кокмуйжа - Влм/, Аклиса /PS XV, 433, Сенце - Ек/, одного из озер Берзане (Мд) /PS XV, 301/. Чаще в преданиях о затонувших в озерах усадьбах и церквах. Так, в большинстве вариантов, связанных с Буртниекским озером, речь идет о церкви /LP VI, 213; VII, I, 1290, Триката - Влк; Р5 XV, 419, 421, Плани, Аумейстеры - Влк; FS 17, 1495; Бауни - Влм. Ср. Анцитис, 279/. В отличие от "Лачплесиса", предания повествуют лишь о погружении Буртниекского замка. Мотив поднятия замка в них отсутствует (однако он встречается в преданиях о замке, ушедшем в гору, в замковый холм). Пумпур не случайно избрал Буртниекское озеро. В 60-70-х годах оно часто называлось в легендах, созданных латышскими поэтами и писателями. Юрис Алунан в сборнике "Двор, природа, вселенная" писал: "А когда буртниеки утонули в озере, кое после них и по сей день Буртниекским зовется, с ними и все латышские песни, все духовное наследие древних латышей в том озере погибло" (J. Alunans, Kopoti raksti, II, Riga, 1931, стр. 228). http://skazki.eclub.lv/comment3.htm И еще немного историй и легенд, связанных с Буртниеками. Астигерве или Астерс – так в свое время озеро называли местные ливы (на нашем языке – эстонское озеро, также сосуд). Это древнее название использовали также в преданиях. Одно из них следующее. Раньше озеро Буртниеку называли Астерс и находилось оно в другом месте. Оно поднялось в небо как черное облако и начало искать другое место расположения. Кто-то сказал: «Бегите, Астерс идет!» Другой ответил: «Это не Астерс, это Буртниекс!» Тогда озеро упало, потому как упомянулось его настоящее имя. Но «настоящее» имя пришло многими веками позже с племенем латгалов и в анналах истории упомянулось впервые в 1336 году. По догадкам опытных ученых (Я. Эндзелинс, Е. Блесе и др.) топоним Буртниекс, возможно, произошел от древних обозначений пчеловодов и пасечников, потому что борть этих «волшебников» пришлось разделить, т.е. знаки своих владений. Также в старорусском языке у этого промысла самое родственное обозначение – «бортники». Эксплуатация топонимии Буртниеку началась в прошлом веке – с связи с периодом движения новолатышей: появились разные выдумки, фантазии, псевдофолклор и тому подобное. Возникшим откровением пропитан рассказ Яниса Алунана, опубликованный в 1860 году (журнал «Двор. Природа. Мир») о ряде древних ритуальных воспевателях и знатоках, которые вместе со своими сочинениями пропали в пучине озера Буртниекс. Начатую тему о пропавших знатоках продолжил и дополнил А. Пумпурс, «народный эпос» «Лачплесис» которого вышел в 1888 году. Здесь уже рассказано о затонувшем замке Буртниеку и о сохранившихся письменных свертках. В продолжение следует драма Райниса «Огонь и ночь» 1905 года, с художественно изощренным сюжетом эпоса «Лачплесис». Следующий шаг рокопера М. Залите и З. Лиепиньша осуществляется через 100 лет, побуждая народ к сплощению. Синдром глорификации озера по-прежнему жив. Об этом свидетельствуют опубликованные строчки в изданном в 1998 году «Путеводителе Латвийского туризма» (SIA «Каталогс БГТ», стр. 175): «... Существует предположение, что здесь была древняя балтийская чаровница.» http://www.profishop.lv/rus/bibliox/clx/burtnx.htm Легенды о церкви близ озера Буртниеку (на латышском) http://www.angelfire.com/pe/peecis/baznica.html |

|

|

Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442

|

Добавлено: 20-09-2005 07:22 |

|

Тирельское болото (нашлось вдруг еще фото) http://www.livejournal.com/users/emih/498.html http://www.livejournal.com/users/khiron/80477.html |

|

|

Роман великий магистр Группа: Модераторы Сообщений: 1557

|

Добавлено: 12-11-2005 04:31 |

| О Яновом дне у разных народов: http://www.prazdnikinfo.ru/5/31/i21_21654p0.htm | |

|

Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442

|

Добавлено: 21-12-2005 04:35 |

|

Древние эсты были язычниками. Они верили в духов-хранителей природы, которые жили в камнях, ручьях и деревьях. Хранителем дома был Тыннь, а народ сету верил в живущем в зерновом ларе духа Пеко. Из духов потом сформировались боги, главным из которых был бог Таара. Жерственными местами были прежде всего священные дубравы, а также холмы, камни, ручьи, деревья или другие священные места. Священная дубрава - это небольшой отдельно стоящий перелесок, где кроме основного священного дерева могли расти и другие деревья. В священной дубраве нельзя было рвать листья с дерева, подбирать что-либо с земли на расстоянии, куда доходила тень от деревьев. Собрать немного листьев или ягод можно было только для больного человека. Считалось, что они имеют лечебное свойство. В простых случаях было достаточно пожертвовать ленточку или шнурок. Во время болезни, чтобы скорее выздороветь, на священные деревья повязывали ленточку или ткань. Часто местами жертвоприношений были ручьи и источники. У них просили помощи во время болезней. Особенно помогали источники при болезни глаз, поэтому многие источники и назывались у эстонцев глазными источниками. Считалось, что вода из источника поможет только в том случае, если источнику пожертвовать немного серебра, соскребенного с серебряной брошки. Из источников воду возили к больным на большие расстояния. Жертвенными местами часто становились камни. В таких камнях обычно были щели, по которым стекала кровь жертвенных животных. На камнях выкладывали пищу, деньги или сжигали жертвенных животных. http://miksike.net/documents/main/5klass/5estonia/5-5-4-1.htm http://miksike.net/documents/main/5klass/5estonia/5-5-4-2.htm |

|

|

Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442

|

Добавлено: 25-12-2005 08:12 |

|

Первоначально большинство народов мира, строя свои жилища, приносили в жертву человека. Со временем жестоко сердный обычай человеческих жертв был заменен жертво приношением животных. Позже распространился более простой вид магии — наряду с целыми животными под постройки иногда укладывали отдельные их части, а также различные предметы. В преданиях, верованиях и обычаях латышского народа также можем найти свидетельства о жертвоприношениях в постройках. Раскапывая древние строения, которые погибли в пожарах или в каких-либо иных стихийных бедствиях, архео логи находят в самих постройках или близ них разные предметы, в том числе кости съеденных животных. Какие из этих находок можно считать строительными жертвоприношениями? Уже в процессе строительства жертвы специально размещались под углом постройки, под ее стеной, очагом, входом или где-нибудь еще таким образом, чтобы в ходе повседневной жизни они не были видны и доступны. Следовательно, они находились в таком закрытом месте, куда используемые в быту или случайно оброненные предметы попасть не могли Лошадиные черепа под фундаментами построек найдены в Новгороде, Старой Руссе, Москве, Гданьске (Польша), Лунде (Швеция), а также во многих других местах. Такие находки исследователи расценивают как сознательно уложенные в постройки жертвоприношения. Почему же во всех этих, казалось бы, столь далеких географически, населенных разными народами землях в качестве жертвы приносился череп одного определенного животного — лошади? Обычно для жертвы выбирали наиболее почитаемое и окруженное поклонением животное, которое, по-видимому, было и самым важным для хозяина. У индоевропейских земледельческих народов глав ным помощником в работе была лошадь. Наверное, поэтому в первобытных верованиях таких народов лошадь связывается с культом Солнца. Люди верили, что солнечный диск путешествует по небосводу в колеснице, влекомой лошадьми. Поэтому и голове лошади приписывалась магическая сила, которая будто бы приносит счастье и защищает от злых духов. В деревенских усадьбах еще в прошлом веке гребни кровель украшали крестообразно сложенными дощечками, концы которых были вырезаны в виде лошадиных голов. В литературе упоминается о том, что шведы в Готланде под фундаменты церквей укладывали ягнят, свиней, жеребцов и даже быков. Души замурованных животных называли духами церкви. На расстоянии примерно 1,5 м от ее фундамента в светлом прибрежном песке как немного более темное пятно вырисовывался какой-то перекоп или небольшая засыпанная яма. Кто ее выкопал, с какой целью? Каждую такую замеченную в основном грунте яму археологи должны обязательно тщательно обследовать. Быть может, там таится древнейшее свидетельство самых первых событий на этом месте — событий тех времен, когда люди только что поселились здесь, а культурный слой еще и не начинал формироваться. Так, небольшой саперной лопаткой, медленно и терпеливо, яма была раскопана, пока примерно на глубине 0,8 м не пока залось корытце, выдолбленное из чурбака лиственного дерева. Прорезанные в концах корытца отверстия свидетельствовали о том, что это была колыбель, а через отверстия продевался шнур. Под опрокинутой колыбелькой находились бренные останки новорожденного ребенка. От них сохранились только фрагменты черепа и отдельные косточки. Никакие другие предметы в колыбели найдены не были, только рядом с захоронением в землю был забит заостренный еловый кол длиной 1,2 м. Его верхний конец оставался в слое песка, которым была засыпана яма, и над бывшей поверхностью земли не поднимался. Так как к земле, которой была засыпана яма, не был примешан ни темный культурный слой, который формировался после XIII в., ни строительный мусор со времени древнего строительства укреплений, можно сделать вывод, что ребенок похоронен здесь незадолго до начала строительства крепостной стены. Подобные захоронения вне кладбищ ни в Риге, ни на остальной терри тории Латвии не обнаружены. Почему труп ребенка закопали в таком необычном месте? Может быть, его, подобно найденным у подножья крепостной стены трем лошадиным черепам, также следует считать особым строительным жертвоприношением? http://www.kladoiskatel.care.lv/articles.php?lng=ru&pg=25 |

|

|

Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442

|

Добавлено: 14-03-2006 05:06 |

|

Легенды приписывают появление многих огромных камней «шалостям» героя эстонских народных преданий Калевипоэга, бросившего их в Нечистого. И порой из довольно дальних мест. Например, некоторые камни на побережье Лахемаа будто бы были заброшены им с финского побережья. Интересно, что скопления огромных камней-валунов в этих местах (в лесопарке мызы Палмсе) окрещены в народе как Клострикивид («Монастырские камни»): будто это черти, окаменевшие при виде монахинь местного цистерцианского монастыря (ох уж эти женские чары, страшные для мужского пола даже в таком хвостатом исполнении! О рогах уж молчим). А для академика Грегора Хелмерсена (1803-1885) эти камни стали отправным моментом в разработке теории таяния материковых льдов, причем он доказал, что они были принесены сюда из Финляндии из района Выборга. Прямо как по легенде о Калевипоэге! Поражают многие камни не только формой и величиной, но и «чудодейственной силой». «Будто в пазухе кремневой мощь глубинная таится» — говорится в поэме «Калевипоэг» о некогда стоявшем на берегу реки Пирита, на горке древнего городища эстов, камне, называвшемся «матушкой» или «тещей» Иру. И эта сила в некоторых ритуальных камнях действительно обнаруживается! Одной из основных особенностей мест, населенных «духами», привидениями, является присутствие гранита в валунах, подземных пластах или старых монументальных постройках: замках, крепостях. Кроме радиационного фона гранит может создавать вблизи себя и электромагнитное поле: его кристаллическая структура при малейших напряжениях (сжатии, сдвигах земной коры, трении и т.д.) создает электрические разряды. На эти проявления невидимых сил земли у камней, концентрирующихся в определенных местах, в первую очередь реагируют животные, организм которых (как, впрочем, и у некоторых людей) более чувствителен. Эти места или притягивают их: при чувстве комфортности, при совпадении их внутренних биоритмов с ритмами земли, или пугают: при ощущении дискомфорта, как и при приближении магнитных бурь, земных катастроф (землетрясений, извержений вулканов и др.). Первобытный человек давно заметил эту необычность в поведении животных, признавая камни, рощи, родники за священные или колдовские. И нередко обозначал культовыми постройками или знаками. Находя укрытие у больших камней или в пещерах, первобытный человек мог и сам, особенно в дреме или во сне, чувствовать действие этих природных сил. Ученые предполагают, что магнитные поля естественного или искусственного происхождения от различных источников, воздействуя на психику человека, являются причиной различных видений: призраков, привидений. А их механическое воздействие - причина полтергейста. Лечебное воздействие определенных доз радиации и магнитных полей на человека давно уже используется в современной медицине. Видимо, до этого интуитивно дошли и древние. Сглаженная полоса на камне Ныйакиви («Ведьмин камень») в Ассаку, появившаяся, видимо, от частых прикосновений в течение многих веков, указывает на то, что какие-то неведомые особенности камня давно были замечены и использовались в лечебных целях. А 400 углублений (самое большое количество отмеченных на жертвенных камнях в Европе), видимо, предназначались для благодарственных ритуальных приношений за исцеление. Большие камни часто связывают с природными явлениями и историческими случаями. Около дороги Палмсе-Сагеди, на территории бывшего хутора Ревоя, находятся несколько валунов. Один из них — Ныйакиви (еще один «Ведьмин камень») — известен тем, что на нем будто бы была сожжена ведьма. Возможно, это правдивая история. Сохранилось и имя этой несчастной женщины — Кингу Крыт. Видимо, правда и то, что в большой впадине на другом валуне сидел, руководя войсками во время Северной войны, шведский король Карл XII. Интересна легенда, связанная с одним из камней, разделявших когда-то земли церкви Куусалу и мызы Кийу. На семи из них выбиты кресты. А на камне Раякиви (приграничный камень), или камне Лаврентия, у дороги на въезде в городок выбиты два знака: решетка (как считают — решетка-жаровня, в былые времена использовавшаяся для жарки дичи) и ножницы. Согласно легенде, черти, недовольные появлением церкви в этих языческих местах, отрезали ножницами голову монаху Лаврентию, построившему ее, и сожгли на жаровне у этого камня. Прах Лаврентия был перевезен в Рим, а сам он был причислен к лику святых. Здесь стоит обратить внимание на то, как религиозная то ли легенда, то ли правдивая история интерпретировалась в местном фольклоре. На самом деле считается, что подобное умерщвление будущего святого — Лаврентия, — одного из христианских первомучеников, подвергавшихся гонениям в языческом Риме, произошло там же в 258 году. Знаки же, выбитые на камне в Куусалу, считают исследователи, — это изображения печатей Куусалуской церкви и Колгаского монастыря. Кстати, на северной стороне камня, считают они, изображены не ножницы, а два скрещенных епископских жезла. И еще одна деталь. Хотя 10 августа — день святого Лаврентия (в Эстонии — день Лауритса) и связывают с именем этого святого, на самом деле — это местный древнеязыческий день поклонения огню. И эсты, и славяне, жившие в северных широтах Восточной Европы, всегда в начале августа досушивали урожай зерновых под потолком риг, жарко натапливая для этого печи. В деревянных строениях это нередко приводило к пожарам. Поэтому объяснимо и появление особых ритуалов по «задариванию» огня и дня поклонения ему. С принятием христианства это почитание было перенесено на святого Лаврентия, память о котором так же отмечалась в эти дни. А сам Лаврентий стал считаться покровителем огня и людей профессий, связанных с огнем: пожарников, кузнецов и др. Любопытно, что легенда о Куусалуской церкви имеет интересное продолжение. Не добившись своего — церковь все же была построена, - черти наложили на нее заклятие: если в один из дней святого Лаврентия к ней приедут семь братьев на семи меринах, то она провалится под землю. Только шпиль ее будет возвышаться над землей, а в новогоднюю ночь оттуда будет слышен звон колоколов. К счастью, в наш век технического прогресса предпочтение отдается не меринам, а автомобилям. Да и трудно сейчас встретить семью с семью братьями. Так что предопределено стоять Куусалуской церкви, возможно, вечно. http://www.countries.ru/?pid=1705 |

|

|

MebiuS777 ландмаршал Группа: Участники Сообщений: 179

|

Добавлено: 18-03-2006 17:13 |

|

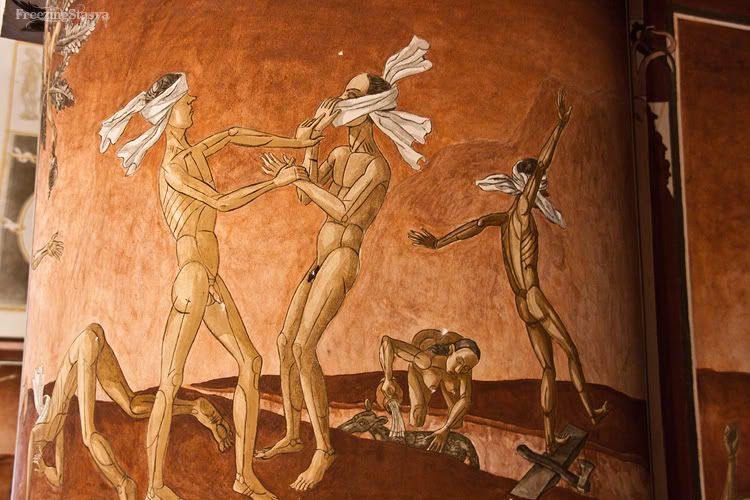

Знамя Видевута - прусского верховного жреца. На нём изображены три основных бога древних пруссов Перкуно, Потримпо и Патолло.  А вот глава "Боги и культовые обряды" из книги "Восточная Пруссия" http://seidr.woods.ru/paganpruss.htm |

|

|

MebiuS777 ландмаршал Группа: Участники Сообщений: 179

|

Добавлено: 18-03-2006 17:28 |

|

Вот интересная информация про мой родной город Гусев (Гумбиннен). "Из дошедших до нас исторических сведений известно, что на западной окраине теперешнего города, недалеко от впадения ручья Нерпа в реку Писса, была большая священная поляна Перкуно. По современным историческим реконструкциям это был огромный дуб, росший посреди поляны. Под ним стояли высеченные из камня изображения трёх основных богов. Рядом лежал жертвенный камень. Называлось это место (по легендам) - Гумбас. А ещё одно святилище было на территории городского лесопарка Фихтенвальде (ныне это Гресовский лес г. Гусева). Там был алтарь бога урожая и плодородия Курхо (Курко). Статьи про главное прусское святилище - Ромове. http://www.kaliningradka.ru/newshow.php?newsid=9776 http://seidr.woods.ru/romowe-oak.htm |

|

|

Valerij великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 3753

|

Добавлено: 01-04-2006 21:59 |

|

С морем у древних пруссов, а затем и у крестоносцев связана масса удивительных историй и легенд. В преданиях рассказывается о племянниках Верховного жреца Пруссии, который отдал одному из них, Замо, священные земли у Хроно и Халибо, то есть земли у Балтийского моря и Калининградского залива. Люди на этих землях были привержены своим богам и военным искусствам. Вера пруссов была непоколебимой. Они полагали, что оружие им ни к чему, ибо боги не допустят их поражения. Поэтому все ополчение было вооружено в основном дубинами. Регулярно на побережье жрецами-вайделотами проводились языческие ритуалы. Последний из них состоялся в 1520 г., то есть уже во времена Тевтонского ордена. Тогда к Пруссии направлялись корабли из Польши, которая вела боевые действия с крестоносцами. Народ обратился за помощью к некоему Вальтину Суплиту. Он потребовал бочку пива и быка. В присутствии мужчин Суплит сжигал внутренности и кости животного, сопровождая процедуру жестикуляцией ногами и руками, а также чтением молитв. Через несколько дней корабли поляков повернули домой, так как эти берега показались им ужаснейшим местом на земле. Хотя это, конечно же, было не так. Древние греки были убеждены: Прегель есть не что иное, как Хрон (Кронус) - река времени и забвения. Сейчас она носит женское имя Преголя. По преданию, в ней утонула жена того самого племянника, которому верховный жрец отдал прибрежные земли полуострова. Жену звали Преголла. До этого несчастного случая река носила прусское название Скара, что значит "изогнутая". Потом пруссы стали называть ее "Претора" - "бездна", так как не понимали, куда же она все-таки течет, то ли на небеса, то ли низвергается в пропасть. Позднее название Претора трансформировалось в более удобное для немецкого уха Прегель. http://worlds.ru/europe/russia/history39.shtml |

|

|

Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442

|

Добавлено: 21-04-2006 04:55 |

| ОБЩАЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЭСТОНСКИХ РУСАЛОЧЬИХ http://nan.ramot.ru/writes-c-2-3 | |

|

DOMINIC великий магистр Группа: Участники Сообщений: 560

|

Добавлено: 30-06-2006 19:23 |

|

На тему язычества: Jumis http://altreligion.about.com/library/glossary/symbols/bldefsjumis.htm Star of Auseklis, Morning Star http://altreligion.about.com/library/glossary/symbols/bldefsauseklazvaigzne.htm Romuva / Lithuanian Revival and Baltic Religions http://altreligion.about.com/od/romuva/index.htm |

|

|

Valerij великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 3753

|

Добавлено: 16-07-2006 21:11 |

|

Древние верования, их отголоски в современной жизни Верования древних эстонцев были прежде всего связаны с природой Человеческая деятельность требовала постоянного согласования с "мнением природы" В различных местах, различных предметах и в различных существах таилась магическая сила, которую сведущий человек мог использовать кому-либо или чему-либо на пользу или во вред. Кроме того, древние эстонцы были склонны к анимизму, то есть они одушевляли (анима по латыни - душа) природу в целом или её отдельные объекты Интересно, что лес, враждебный, в принципе, земледельцу (с ним приходилось бороться) в поверьях враждебной силой не выступает. Как, впрочем, и дружественной, лес нейтрален; зная и выполняя его законы, ты можешь рассчитывать на хороший прием, не зная и нарушая, можешь быть наказан. Водоемы же - реки и озера - считаются опасными, враждебными, да это и не удивительно: вода - непригодная среда для обитания человека. Вместе с тем вода, безусловно - источник жизни, и поэтому в мире древних эстонцев существовали многочисленные священные источники. Святыми считались также некоторые реки и озера, не говоря уже о священных рощах, отдельных деревьях и камнях. Про одну священную реку - Выханду - мы узнаем из предания, записанного в XVII веке, что эстонцы считали ее связанным с небом (ilm); название озера Ильмъярв прямо свидетельствует о такой связи. Зеркальная водная гладь считалась также входом в потусторонний мир, так как в зеркалах и тени скрыта одна из форм проявления души (так считают, практически, все древние народы). Потусторонний мир, в целом, похож на реальный, только там все наоборот, и даже время течет вспять. Со смертью существование индивида не заканчивалось, в могилу ему клали весь необходимый инструмент, а также еду. В определенное "время душ" (осенью) души усопших могли посещать родные места; живые топили для них баню и накрывали стол. В быту религия чаще всего принимала магическую форму, веру в скрытые связи между явлениями, предметами, словами, поступками, чаще всего проявляющуюся в аналогиях. Так в непосредственной близости от роженицы требовалось развязать все застежки, чтобы она легче разродилась. Важное место, очевидно, занимала и магия слов. В позднейшие времена были записаны многочисленные заговоры, из некоторых выросли народные песни. Заклинания, магические манипуляции и пассивные предсказания сосредоточивались в руках ведунов. Древние эстонцы не успели прийти к формированию настоящей жреческой касты, однако у них имелись лица, умевшие общаться с потусторонним миром - ведуны и ведьмы (no'id - это слово в древности не имело негативной окраски), мудрецы и.т.д. http://narva.ut.ee/estica/rus/religioon/muinasreligioonid.html |

|

|

Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442

|

Добавлено: 21-09-2006 02:34 |

|

Для понимания происходящего стоит, пожалуй, подробно остановиться на докладе "Представление о святости в латышских народных преданиях и песнях", который прочла ведущая семинара Светлана Рыжакова из Института этнологии и антропологии РАН (Москва). "Святость в латышской традиции амбивалентна, вполне ощутима и материальна, и никогда не связана с идеологией и мировоззрением", отметила она. "Абсолютная святость отсутствует", а поэтому в народной традиции устанавливаются основные "носители" сакрального: место, время, действия и люди. "Священными местами" являются кладбища, церкви, камни, водные источники и деревья. Например, священными становятся две сосны, связанные с чудесным явлением Пресвятой Девы. На месте почитаемых деревьев строились церкви, а из их древесины изготавливались иконы и распятия. Однако – в силу "материальности" места - между священным и нечистым отсутствует чёткая грань. Например, одни и те же деревья являются одновременно и святыми и проклятыми. Существует народное предание о ели, перед которой раз в год нужно было поставить стакан с водой. Когда один крестьянин не поставил воду перед деревом - почему это произошло, предание умалчивает, - у него случился падёж скота. В гневе он попытался срубить дерево, но топор от него отскакивал, а пила сломалась. Лишь когда он по совету колдуна облил дерево кипятком с добавлением нескольких капель крови, ель засохла. Кладбища также воспринимались латышами как святые места, где не могут действовать "чёрные силы". Там "дело делают другие силы – чистые, нечистых там нет, если только в песке", говорят в народе. Поэтому именно на кладбище рекомендовалось совершать обряд против воров: в первый раз по всем большим и малым ворам, во второй по завистникам, а уже в третий - по конкретным ворам, обидчикам. http://www.portal-credo.ru/site/?act=press&type=list&press_id=48 |

|

|

harald вступающий Группа: Участники Сообщений: 4 |

Добавлено: 22-10-2006 00:52 |

|

Праздник Лиго Древний латышский праздник летнего солнцестояния. Ярмарка, народные песни и танцы, море отличного пива и горы тминного сыра. Лиго - праздник древний и смысл его заключается в чествовании бога плодородия Яниса. Традиционно празднуется в Латвии в ночь с 23 на 24 июня. В Янов день собирают травы, считалось, что в этот день вся растительность обретала лечебные свойства, плетут венки из дубовых листьев и украшают ими себя и свой дом. В первую очередь это именины Янисов, Ян и Лиг (Лига – женское имя). В праздничную ночь люди ищут в лесу цветки папоротника, танцуют и поют, а влюбленные пары, держась за руки, прыгают через костер, чтобы проверить силу своей любви. Ритуальное угощение - тминный Янов сыр и ячменное пиво. Впрочем, со временем в праздничное латышское меню вошли изменения — теперь популярен и шашлык. http://www.meeting.lv/guides/event.php?id=C2SHgD384 |

|

|

Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442

|

Добавлено: 23-01-2007 04:01 |

|

Когда–то здесь на самой вершине белой скалы было культовое языческое капище, где местные племена совершали тайные обряды. В начале 90–х группа археологов из Латвийского университета здесь нашла ожерелья из камней и кости. Но определить точный возраст находок не удалось, хотя догадки строили самые разные. Например, такие: ожерелья принадлежали племенам, жившим в этих краях задолго до балтов… Впрочем, еще больше тайн вокруг хранителя аллажского леса — валуна Чернауску Валун Чернауску — хранитель аллажского леса — лежал в самой чаще на небольшой полянке, украшенной узором из переплетенных корней елей. В окружности камень пятнадцать с лишним метров, в высоту — почти два. На валуне до сих пор видны выбитые ямки, куда в древности ставили сальные свечи участники языческих ритуалов… Раньше к этому великану не имели права подходить "случайные люди". Ведь тогда разгневанные лесные духи могли жестоко покарать. http://rus.delfi.lv/news/press/vesti/article.php?id=16493724 |

|

|

Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442

|

Добавлено: 16-06-2007 03:49 |

|

Место называется - лес Покайни. Латвийская аномалия. Его вычислил и открыл Ивар Викс в конце девяностых прошлого века. Недавно была годовщина его смерти. Знакомые гиды, знавшие его лично, рассказали, как 76-летний старик приходил на автобусную остановку за 40 минут до отъезда. "Ивар, зачем в такую рань?!" - "Ну как же! Представьте, что кто-то придет раньше всех и будет стоять совсем один. Что он почувствует? Нельзя быть одному..." Вот такой чудак с инженерным образованием. Лес он, действительно, вычислил, а не нашел и не придумал своим очарованным воображением. Взял карту края, отметил все значимые исторические духовные места, соединил их линиями - в точке пересечения оказался лес Покайни. О лесе никто не знал, кроме охотников и лесорубов. Дремучие заросли черте где. Ивар начал в одиночку чистить лес от бурелома, потом подтянулись энтузиасты. Сейчас там запрещены и вырубка, и охота. Лесные тропинки, как ковровые дорожки: ноги поют! Работу проделали нечеловеческую. Хлопочут о присвоении лесу статуса заповедника. Стали копать информационный пласт. Выяснилось, что за много тысячелетий до Рождества Христова сюда стекались странники со всей Европы. Шли решать свои проблемы: кто с болячками, кто с тараканами. И все тащили камушки запазухой, которые аккуратно сгружали в лесу. Есть там безводная каменная речка в виде желоба на сотню метров, дно речки выложено булыжниками на глубину до 1 метра. Есть камень-компас со стрелкой. Есть жертвенные скопления камней, по которым безмозгло прыгают туристы, а зря. В лесу действует знакомый принцип: "Не влезай - убьет!" Есть целебные глыбы, полежать на которых приезжают больные индивидуалы по предварительной записи. Вы скажете: им всем надо лечиться. Я тоже скажу. После смерти И. Викса о его лесе писали много.Народ массово исцелялся от рака ("у М. есть справка!" Хотите еще одну выдам?). Но полноты информации ради, добавлю, что не так давно какой-то НАСовский спутник зарегистрировал странные аномалии в районе леса. Догадки латвийского инженера и наблюдения незаинтересованных источников, подкованных современной техникой, совпали. У меня нет личных спутников и я не первый день в журналистике, поэтому лично для меня сей аргумент весит не больше "справки М.". И тем не менее, любопытство не пропьешь. Гиды, возившие в Покайни группы, рассказывали, как на тропах с указателями терялись туристы ("лес водит"), как заблудились сами и вышли, только начав громко петь (крики и ауканья глохли без ответа), как в лесу вырубается мобильная связь (специально акцентирую, чтобы реабилитировать фотки) ), как после прогулки одни испытывали щенячий восторг, а другие - глухую агрессию. Гиды, к слову сказать, материалисты до мозга костей. Они мне сами шепнули: брехня! http://pumbuk.livejournal.com/94151.html |

|

|

ambers оруженосец Группа: Участники Сообщений: 15 |

Добавлено: 16-06-2007 13:38 |

|

Из латышских историй Краткая прусская мифология |

|

|

Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442

|

Добавлено: 17-06-2007 05:04 |

|

Заведя речь о расшифровке письменности на скалах Балтии, хочу подчёркнуть что культурная принадлежность письенности а следовательно и её расшифровка на прямую связана с историей и мифологией народов и культур населявших Балтию (Латвию). Это Балты (Айсты), Летты, Курши, Ливы, Замгалы, Славяне (Кривичи, Драговичи).. Потому начну обсуждение местной мифологий, а вас попрошу добавлять если есть что добавить или поправить. Итак, насколько я помню, мифологический пантеон Балтских народов составлял всего три основных мифологических типа: Бог Ясного Неба - в образе Диеваса, главного из богов. Странный властитель небесного пантеона подозрительно пассивен и напрямую не влияет на судьбы людей. В помошниках у него Бог Грома который карая замных жителей практический смешивает понятия раличий между Диевсом и Перконсом. У бога этого есть близнецы – сын и дочь, которые по самому древнему варианту мифа умудрились «переженится» друг на друге. Инцест этот входит в миф о «небесной свадьбе»... Бог Грома - в образе Перкунаса/Перконса (Перун, Перуна у Хеттов, Паряния у индиицев... и т.д.), этот громыхает и карает... властитель воздуха и защитник справедливости. Бог Земных Сил - Велняс/Велса (Велинас, прусский Патолс/Пеколс). Властитель воды и заклятый враг Перконса (Перуна), покровительствует музыке и танцам. Среди культурных героев хочу отметить: Совий – первый настоящий зомби на территорий Европы! Хоть его и считают основателем культа трупоссоженния и проводником в иной мир, однако миф о нём описанный в «хрониках Иоанна Малалы» (1261) похож на сценарий к древнему «ужастнику». Посорившись с сыновьями из за еды (не смог грамотно поделить печень убитого им вепря), тот пожелал сойти в ад - путь в который ему любезно указали сыновья (дубиной или топором?). Однако не помню почему возникла у него техническая заминка, однако шляясь по загробному миру дальше девятых ворот ему проити не удалось. Тем временем, сыновья его похоронили и пока скорбили об утрате, обнаружилось что папашка откопался и жутко недовольный заявился на собственные поминки. Пожаловавшись что его изьели червяки и всякие гады попросил на бис повторить процедуру с захоронением «поудобнее». Сыновья покумекав, на этот раз похоронили его в дереве. И снова тот прихромал домой жалуясь что сильно донимают его комары да пчёлы... Не долго думая, обладевшие от наглости восставшего родственничка сыновья – спалили его в огне. Только тогда он утихомирился (как вам сюжет боевика?)... Великая Богиня - Жемины/Земес мате, жена (или всё же дочь?) Перконса. Литовцы её почитают до сиж пор как вторую по важности богиню пантеона. Символизирует землю, в латышком варианте Земес Мате дословно переводится как «Мать Земли». Жертвоприношения ей обычно сопровождают заклятием: «Дорогая Земля, ты даёшь мне, и я даю тебе»; в борозду клали хлеб, на землю лили пиво, перед сном старики целовали землю со словами: «Земля, моя мать, я произошёл от тебя, ты кормишь меня, ты носишь меня и после смерти ты похоронишь меня».. В некоторых вариантах у Литовцев, у неё был брат близнец – Жемепатис (смотрим историю с брачным инцестом в семейке Перконса). А как же Лайма? Олицетворявшая полустихийный полуперсонифицированный образ богини\силы счастья, успеха, везучести. Но интересно, что она именно была народным противовесом злу, агрессии, власти и т.д. А так же ей не надо было молиться как Перкону и Диевсу, и даже просить. Она приходила в трудную минуту и помогала. Особенно влюбленным. Часто ее образ путают с Земесмате, хоть это и абсолютно разные персоонажи и по "власти" и по отношению к ним. Ну тут я с тобой согласен, в действительности часто замечаю что в трактовках часто путают Лауму и Лайму которые по сути совершенно противоположные сущности. Чуть ниже я попытаюсь объяснить причины этой путаницы. Образу ЛАУМЫ - «Земес Мате» (земной матери) у Литовцев соответствует образ Жемины – богини родов и земли, однако... загвоздка в том, что позднее значение её было почему то трансформировано в смешанный образ злого духа. Реконструирован так же фольклёрный вариант своеобразной трансформаций Аустры – жены Перконаса в Лауму, после того как Перконас снизвергает её с небес на землю из за супружеской измены (Мифы народов мира, 1998, т.1, 154 - 155), вот вероятно по этому образ этой богини в общем пантеоне имеет такую смешанную небесно-земную природу и из за её созвучности и значимости её часто путают с Лаймой. В свою очередь богиня Лайма – очень интересная тётка... Счас посмотрим как люди испортили её положение в пантеоне. Являясь богиней счастья (и как некоторые считают – судьбы. Однако в таком случае как то совсем не указывается участие её сестры Деклы. См.далее по тексту.) она почему то одна не ходит, а всегда в сопровождений своих сестриц Деклы и Карты. Декла – покровительствует новорождённым, даёт им имена и... - определяет судьбу!... В свою очередь её пакостная родственница Карта – прямой аналог Римской богини Карменты. Корень «карт» означает – «вешать», однако некоторые исследователи склонны к предположениям что «карт» означает – «вещать», тем не менее... я думаю что ноги у этого предположения растут из одной и той же ошибки лингвиста или банальной опечатки – «вешать» и «вещать» разница всего в одну букву... (На ум приходит топоним «Карткалнс» - что там делали Балтские жрецы..? хотя я сомневаюсь в причастности Балтов, все топонимы и гидронимы в округе – Ливские..) Так же «карта» имеет предназначение и у Славян, для которых Карта была сущностью помогающей в гаданиях и инструмент помогающий предсказать судьбу. Таким образом, в Балтском пантеоне божеств в качестве стихии судьбы неразлучны три образа – Лаймы, Карты и Деклы.. Безусловно, что Лайма объединяет образ «Великой Богини» который постепенно расщеплялся на отдельные образы (персонификаций) в виду полифункциональности женщины и её роли в быту и общественной системе. Замечу, что последнее деление на «плохое-хорошее» претерпели все Богини - уже после христианизаций! «Плохое» конечно же претерпело различные реассоциации с образом ведьмы, падшего и злого духа (как в случае с Лаумой) – а вот «хорошее» конечно переродилось в образах женских персонажей христианской культуры. Именно поэтому необходимо очень внимательно подходить к анализу мифов Балтии, поскольку большинство мифических образов были насильно или непреднамеренно (путём перенимания) измененны уже относительно недавно, с приходом христианства на земли язычников. Добавлю еще немного из мифологии Балтов: Во время осеннего праздника в октябре кроме земли литовцы поклонялись божеству дома Жемепатис или Жемининкас, которого считали братом Жемина (Земес мате). Домашнее божество появилось также и у латышей под именем Димстипатис (димстис - дом, усадьба и патис - господин). У латышей также есть Маяс Кунгс - господин дома, домовой. Особое божество охроняло посевы, по-литовски Лаукпатис или Лауксаргис - сторож полей. встречались также божества или духи цветов, листвы, травы и лугов, ржы, льна и конопляных полей. У лесов были свои богини и боги. Медейне (медис - дерево) - литовская богиня леса - упоминается уже в письменных источниках 13 века. В источниках 17 и 18 веков упоминается Гирайтис - мужской бог лесов. Особым земным божеством, жившим в зарослях бузины, считался Пушкайтис, также являвшийся повелителем Барстукай или Каукай - добрых маленьких подземных человечков. Сауле - солнце, балтийское божество Сауле женского рода. Лунный бог в литовском - Менуо, в латышском - Менесс; латышский Аусеклис, литовский Аушрине - утренняя звезда и богиня рассвета. Литовский Вакарине - вечерняя звезда олицетворяла планету Венеру. Среди небесных богов встречался также и божественный кузнец, называемый просто Калвис - кузнец, или Калвелис, Калвайтис. Ну здесть было бы честно сказать, что пантеон славянских божеств одинаков, только в зависимости от языка, данные сабжи по-разному называются. Вот кого почти ни у кого на таком уровне(чуть ли не государственной мифологии) нет, - так это Лачплесиса. Почти все народы стыдятся эпосов соития зверя и человека, и только у нас это все еще в фаворе. Человекозвери и зверочеловеки ушли с приходом однобожия, что безусловно вывело человечество на более высокий уровень культуры. И только в отмирающих культах типа шаманизма (в исконном смысле слова) остается (и то не соитие, а перекидывание) связь высшего(человека) и низшего(анимала). Так что у нас весело пока... http://www.necton.lv/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=495&forum=18 |

|

|

Рената Великий магистр Группа: Администраторы Сообщений: 30442

|

Добавлено: 19-06-2007 05:53 |

|