|

| [ На главную ] -- [ Список участников ] -- [ Правила форума ] -- [ Зарегистрироваться ] |

| On-line: |

| Пробуждение / Научный раздел. Мониторинг. / Новости науки |

|

| Автор | Сообщение |

|

ssstest |

Добавлено: 09-01-2005 14:22 |

|

http://grani.ru/Society/Science/p.82319.html Юбилеи 2005 года: наука, медицина, техника В 2005 году жители разных стран отпразднуют немало замечательных годовщин – например, 350-летие публикации первой части "Дон Кихота", 200-летие сражения при Аустерлице и рождения Ганса Христиана Андерсена, 175-летие Июльской революции во Франции, 100-летие российского парламентаризма и 50-летие Европейского Союза. Однако вряд ли можно отрицать, что самый значительный юбилей будет праздновать мировая наука. В 1905 году вышли в свет четыре статьи Альберта Эйнштейна, которые радикально изменили представления ученых о материи, излучении, времени и пространстве. Сегодня очевидно, что эти результаты интеллектуальных усилий молодого сотрудника швейцарского Федерального ведомства духовной собственности (таково официальное название патентного бюро в Берне, где Эйнштейн с 1902 по 1909 г.г. служил техническим экспертом – сначала третьего класса, затем второго) куда сильнее повлияли на прогресс человечества, нежели все прочие события того отнюдь не скучного времени. Приближающееся столетие теории относительности дает повод восстановить в памяти другие достижения научно-технической мысли, юбилеи которых приходятся на 2005 год. Конечно, их перечень никак не претендует на полноту. Начнем во глубине веков и будем постепенно двигаться к современности. 1155 год оставил в наследство потомкам самую старую из всех печатных карт, известных современной науке, – на ней показаны территории западной части Китая. Следующая стоящая упоминания дата установлена только приблизительно, с возможной ошибкой в два-три года. Примерно 6 столетий назад китайские астрономы с удивительной точностью измерили протяженность солнечного года – 365 с четвертью суток (современное значение – 365 суток 5 часов 48 минут). 525 лет назад, в 1480 году, родился Фердинанд Магеллан, а Леонардо да Винчи набросал чертеж парашюта. Пятьюдесятью годами позже итальянский врач и естествоиспытатель Джироламо Фракасторо опубликовал в Венеции написанную по-латыни (да еще и в ложноклассическом стиле) поэму Syphilis siv de morbo gallico, "О сифилисе, или французской болезни", в которой описаны симптомы и способы лечения этого заболевания, а также впервые появилось и его печально известное название. В этой связи стоит отметить, что Фракасторо принадлежит гениальная идея, согласно которой инфекционные заболевания распространяются посредством "мельчайших частиц, недоступных нашим чувствам", так что его не случайно считают отцом научной эпидемиологии. Перешагнем через полтора столетия. В 1680 году Исаак Ньютон строго доказал, что из открытого им закона тяготения непосредственно вытекает первый закон Кеплера, согласно которому все планеты движутся по эллиптическим орбитам. В 1730 году французский физик и натуралист Рене де Реомюр изобрел спиртовой термометр, носящий его имя. В том же году родился французский астроном Шарль-Жозеф Мессье, первооткрыватель двух десятков комет и составитель первого в мире каталога туманностей и звездный скоплений, почетный иностранный член Петербургской академии наук. 1755 год – выдающаяся дата в истории российской науки, да и всей культуры. 25 января (12 января по старому стилю) императрица Елизавета II подписала указ об учреждении в Москве первого в России университета, в основе которого лежал проект, подготовленный Михаилом Васильевичем Ломоносовым и графом Иваном Ивановичем Шуваловым. Торжественное открытие университета состоялось 7 мая (26 апреля), в тринадцатую годовщину коронации Елизаветы. Эта церемония началась молебном в Казанском соборе Кремля, за которым последовали речи в университетской зале, произнесенные на русском, немецком, французском и латинском языках, богатое угощение и эффектная иллюминация. Стоит напомнить, что первоначально университет располагался в перестроенном трехэтажном здании учрежденной Петром I Главной аптеки, которое находилось на месте нынешнего Исторического музея. В 1805 году родился Уильям Роуэн Гамильтон, замечательный ирландский математик. Он построил формальную теорию комплексных чисел, а также впервые изобрел алгебраические величины, для которых результат умножения зависит от порядка сомножителей (кватернионы). Гамильтон также дал точную формулировку принципа наименьшего действия и вывел самую универсальную форму уравнений классической механики, на основе которой в двадцатом веке был создан математический аппарат механики квантовой. В том же году французский химик Жозеф Гей-Люссак доказал, что вода состоит из двух частей водорода и одной части кислорода, а немец Иоганн Фридрих Блюменбах издал фундаментальный труд Handbuch der vergleichenden Anatomie ("Руководство по сравнительной анатомии"), с которого началось развитие новой науки – антропологии. 175 лет назад, в 1830 году, американский физик Джозеф Генри впервые наблюдал явление электромагнитной индукции – возникновение тока при движении проводника в магнитном поле. Это великое открытие обычно приписывают Майклу Фарадею, который независимо совершил его годом позже. Однако Генри вовремя не опубликовал свои результаты и сделал их достоянием гласности лишь после того, как узнал о работе великого англичанина. Потомки в равной степени отдали дань уважения обоим ученым, назвав именем Генри единицу индуктивности, а именем Фарадея – единицу электрической емкости. В 1855 году итальянец Луиджи Палмиери изобрел сейсмограф, англичанин Уильям Парсонс, третий граф Росс, открыл спиральные галактики, Уильям Томсон, будущий лорд Кельвин, создал теорию распространения электрических сигналов по подводным кабелям, а переселившийся во Францию немецкий инженер Генрих Даниэл Румкорф продемонстрировал на Парижской выставке индукционную катушку, названную его именем. Катушка Румкорфа стала основной деталью первых генераторов высокочастотных электромагнитных колебаний, которые использовали Генрих Герц и другие пионеры радиотехники; позднее она нашла применение в системе зажигания бензиновых двигателей. Четвертью века позже французский паразитолог, будущий Нобелевский лауреат Шарль-Луи-Альфонс Лаверан обнаружил возбудителя малярии, а его соотечественник Пьер Кюри открыл пьезоэлектричество. А теперь настала очередь 1905 года – звездного года физики двадцатого столетия. Именно тогда на страницах берлинского журнала Annalen der Physik появились статьи Эйнштейна, в которых была изложена специальная теория относительности, сформулировано представление о квантах света (позднее они были названы фотонами) и построена квантовая теория фотоэффекта. Тогда же Эйнштейн переформулировал и углубил статистическую механику (аналогичные идеи ранее развил замечательный американский физик Джозайя Уиллард Гиббс, работы которого тогда были не слишком известны в Европе) и создал теорию броуновского движения. Из многих других достижений того достопамятного года отметим лишь два – Фриц Шаудин и Эрик Гоффман открыли бледную спирохету (через 375 лет после публикации поэмы Фракасторо!), а Гульельмо Маркони изобрел направленную радиоантенну. В двадцатом столетии развитие науки и техники настолько ускорилось, что важные события каждого года пришлось бы считать на десятки, пора уже и остановиться. Но все же напоследок вспомним, что 75 лет назад Вольфганг Паули выдвинул гипотезу о существовании нейтрино, а Клайд Томбо впервые наблюдал планету Плутон. В 1955 году был открыт антипротон и установлена молекулярная структура инсулина. Алексей Левин 01.01.2005 |

|

|

ssstest |

Добавлено: 17-01-2005 03:19 |

|

15:45 14.01.2005 Частный российский спутник сможет освещать большие участки Земли Запуск двух первых частных российских спутников, оснащенных огромными разворачивающимися пленочными зеркалами, намечен на весну 2005 года. Об заявил генеральный директор международного предприятия "Космотрас" Владимир Андреев. "Весной 2005 года мы намерены осуществить кластерный запуск (одновременное выведение нескольких спутников на одном носителе) российской конверсионной ракеты-носителя "Днепр" с космическими аппаратами России, Египта, Саудовской Аравии, и США", - сказал он. Частный российский микроспутник "АКС-1" будет иметь на борту солнечный парус-рефлектор, который, по замыслу разработчиков, способен выполнять функции чувствительного датчика регистрации сейсмоопасных зон. Позолоченные сенсоры, расположенные на поверхности паруса, смогут регистрировать динамику распределения зарядов по площади паруса над сейсмоопасными районами Земли. Кроме того, в спутнике находится рулон свернутый зеркальной пленки толщиной два микрометра и весом всего 2 кг. Ожидается, что после выведения спутник "АКС-1" развернет на орбите огромное - величиной с теннисный корт - пленочное зеркало. Как рассчитывают разработчики, "солнечный зайчик", полученный с помощью этого зеркала, будет иметь в диаметре около 5 км, и сможет освещать ночные участки Земли прямо из космоса. Спутник "АКС-2" также имеет на борту свернутое бескаркасное "космическое зеркало". "Оба этих спутника произведены молодой российской компанией, не имеющей опыта постройки космических аппаратов, поэтому мы предъявляем к разработчикам повышенные требования с целью полного соответствия их продукта всем космическим стандартам", - подчеркнул глава "Космотрас" Владимир Андреев. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. |

|

|

ProVal |

Добавлено: 18-01-2005 16:19 |

|

Капли сверхплотного кваркового вещества прошивают Землю насквозь Исследователи из Южного методистского университета в Далласе (Southern Methodist University - SMU) выявили два сейсмических события, которые, как они считают, могли быть вызваны исключительно проходом сквозь Землю кварковой материи - формы вещества, до сих пор не обнаруженной в экспериментах. Эта форма вещества, известная как "странная кварковая материя" (SQM - strange quark matter), является настолько плотной, что капля его весом в тонну занимала бы объем человеческого красного кровяного тельца. Другие названия этого состояния материи - нуклеариты (nuclearites) или странжелеты (strangelets), - поскольку оно характеризуется обилием "странных s-кварков" ("strange guarks"), субатомных частиц, не встречающихся в обычном веществе, построенном из u- и d-кварков и лептонов. Кварки из нуклонов - протонов и нейтронов, - дополненные "странными" кварками, могли бы дать начало новой устойчивой форме вещества, намного более массивной, чем обычные атомы. Существование этой формы вещества было предсказано в начале восьмидесятых, но никаких прямых подтверждений не было найдено до сих пор. Впрочем, есть свидетельство того, что такая странная кварковая материя встречается в космосе, среди некоторых экзотических звезд. В апреле 2002, две различные группы астрофизиков сообщили, что они обнаружили кварковые звезды, которые могли бы состоять из подобного ультраплотного материала. В 1984, американский физик, нобелевский лауреат Шелдон Ли Глэшоу (Sheldon L. Glashow) предложил простой способ регистрации SQM в земных условиях: нужно обратиться к сейсмологам и регистрировать сотрясения, вызванные проходом фрагментов такого вещества сквозь Землю на сверхзвуковой скорости. В 1993 году физик Вайдгор Теплитз (Vidgor Teplitz) из SMU предложил сотрудничество в подобном проекте Юджину Эррину (Eugene Herrin), сейсмологу из Отдела геологических наук того же университета. Они проанализировали более миллиона отчетов о сейсмических событиях с 1990 по 1993 год, которые не были связаны с традиционными землетрясениями. Эти записи так называемых "несвязанных событий" были собраны от сейсмических станций, построенных во всех частях света, чтобы контролировать землетрясения и ядерные испытания. Требовалось отыскать события, дающие характерный сейсмический сигнал - прямую линию, - свидетельствующий о проходе SQM - нуклеаритов - сквозь планету. Характерная форма сигнала вызвана большим отношением скорости частиц к скорости звука в земле. Эррин считает, что странное кварковое вещество должно прошивать Землю на скорости в 250 миль в секунду (400 км/с), превышая в 40 раз скорость сейсмических волн. Исследователи также условились, что минимальным требованием для регистрации нуклеарита будет обнаружение его сигнала семью станциями контроля. Удалось найти два сейсмических события с формой сигнала, которую они искали. Один случай произошел 22 октября 1993 года, когда нечто врезалось в Землю в районе Антарктиды и вылетело к югу от Индии 0,73 секунды спустя. Другой - 24 ноября 1993 года, когда объект вошел к югу от Австралии и вышел из Земли около Антарктиды 0,15 секунды спустя. Первый случай был зарегистрирован на семи станциях контроля в Индии, Австралии, Боливии и Турции, а второй случай был зарегистрирован на девяти станциях контроля в Австралии и Боливии. "Мы не можем доказать, что это было именно странное кварковое вещество, но это - единственное объяснение, которое пока можно предложить", - утверждает Эррин. Впрочем, с подобными выводами согласны далеко не все физики. Теперь исследователи надеются определить, откуда прибыло зарегистрированное SQM. Они полагают, что куски этого вещества могли бы разлетаться по Вселенной после столкновений кварковых звезд. Если столкновения SQM с планетой столь часты, что за один год удалось зафиксировать два события, то неизбежно возникает вопрос, насколько безопасны они для человека, техники и различного рода сооружений вроде ядерных электростанций. Скорее всего микроскопические "проколы", образуемые подобными каплями, совершенно неощутимы. Еще одна опасность состоит в том, что (по некоторым теориям) кварковое вещество способно "заражать" обычное вещество, провоцируя его спонтанный переход в то же "странное" состояние. Следует обратить внимание, что одно из объяснений "линейных сейсмических источников" - транзит черной дыры. Однако черная дыра должна была бы иметь размеры в 10 микрон, вероятность же столь частого обнаружения подобных объектов сомнительна. К сожалению, после 1993 года случаи прохода странного кваркового вещества сквозь Землю отыскать нельзя. В 1993 году американский Геологический обзор (Geological Survey) прекратил собирать данные от "несвязанных событий", которые использовались в описываемом исследовании. |

|

|

Князь |

Добавлено: 25-01-2005 18:32 |

| Бревно на Марсе | |

|

yannus |

Добавлено: 11-02-2005 16:48 |

|

11-02-2005 15:30:40 Красноярские ученые разработали уникальную систему прогнозирования землетрясений Об этом сегодня на заседании секции координационного совета в Законодательном собрании края сообщил депутат краевого парламента Юрий Захаринский. Авторами разработки являются специалисты Красноярского НИИ геологии и минерального сырья. По словам Захаринского, методы, используемые учеными, позволяют предсказывать движения земной коры в любом уголке России и мира. Директор НИИ Виктор Сибгатулин даже заключил пари на этот счет с чиновниками Минприроды РФ. Однако пока технология не получила понимания не только у федеральных властей, но даже в научных кругах. Захаринский отметил, что депутаты должны поддержать работу красноярских ученых. К концу года в крае будет создана система контроля за радиационной и сейсмобезопасностью Красноярский край, 11 февраля, НИА - Об этом сегодня на заседании секции Координационного Совета по вопросам экономики, собственности и природным ресурсам заявил начальник управления природных ресурсов администрации края Анатолий Галкин. Он сообщил, что в скором времени состоится запуск первой очереди данной системы. «Благодаря ей мы максимально оперативно сможем обеспечить безопасность жителей всего края», - заявил Галкин. Кроме того, как сообщил депутат Законодательного Собрания Юрий Захаринский, в настоящее время в КНИИ геологии и минерального сырья отрабатывается методика прогноза землетрясений. Однако, как отметил Захаринский, пока она не нашла поддержки у федеральных чиновников. Независимое Информационное Агентство |

|

|

yannus |

Добавлено: 19-02-2005 18:30 |

|

Технологии Spirit нашел на Марсе загадочный камень 19-02-2005 14:48 | Марсоход Spirit, уже тринадцать месяцев бороздящий просторы Красной планеты, преподнес ученым новый сюрприз. Аппарат обнаружил неподалеку от кратера Гусева камень, который получил название "Мир" ("Peace"), с очень высоким содержанием серы и магния внутри самого камня, а не на его поверхности. "Мир" обнаружен в районе, именуемом Холмами Колумбии и почти полностью скрыт песком. Он может оказаться именно тем самым материалом, из которого состоит основание этих скал. Эта находка дает наиболее новое доказательство того, что раньше на Марсе была вода. Как сообщает New Scientist, марсоход Spirit и раньше изучал валуны со следами серы на поверхности. Однако ни один из них не имел такого количества минералов оливина, пироксена и магнитного железняка в своем составе. По мнению исследователей, высокое процентное содержание вышеназванных элементов внутри найденного камня говорит и о наличии в нем большого количества сульфата магния. А это, в свою очередь, может свидетельствовать о том, что валун некогда подвергался воздействию воды. Исследователи допускают два возможных пути появления сульфата магния внутри пород изученного образца. Во-первых, соль могла образоваться в результате взаимодействия присутствующей в атмосфере Марса серной кислоты с магнием, уже содержащимся в камне. А, во-вторых, валун мог омываться водой с растворенным в ней сульфатом магния. Когда же вся жидкая вода на Марсе испарилась, соль осталась внутри пористой структуры камня, где ее и обнаружил Spirit. В ближайшее время ученые намерены сделать окончательные выводы о природе соли внутри загадочного валуна. |

|

|

yannus |

Добавлено: 11-03-2005 21:08 |

|

Обращается к Вам автор трех новых фундаментальных наук: Нейтронной физики, Нейтронной химии, Нейтронной астрофизики, изложенных в трех книгах: "Люди…", "Мысли вслух", "Основы нейтронной физики" (www.elit-cons.com). В современной жизни всех государств. Научное мировоззрение граждан формируется с детства официальной наукой, когда ей никто, в силу отсутствия знаний по возрасту, ничего противопоставить не может, даже если есть масса вопросов и сомнений. С течением жизни, особенно в зрелом возрасте, у людей появляется возможность анализировать известную информацию, сравнивая её с собственным жизненным и научным опытом, а также опытом других людей. Особенно сильное изменение взглядов, как показывает практика, происходит у космонавтов, выдающихся ученых, Нобелевских лауреатов. Это люди-творцы и они могут объективно оценить собственные достижения. Как автор трех наук, которые утверждают, что существующие фундаментальные науки - ложные, могу сделать заявление о том, что все думающие люди на склоне лет понимают, что жизнь прошла мимо чего-то главного, а их с детства направили по ложному пути. Официальная наука бьёт себя в грудь и утверждает, что она правильно тратит деньги налогоплательщиков. Я не хочу утверждать, что вся её деятельность не верна, но, присвоив себе право разрешать или запрещать, она автоматически превратилась в тоталитарный научный режим, который искореняет всякое инакомыслие и насаждает удобную ложь при помощи государственных аппаратов. Мир сегодня находится на пороге энергетического кризиса. Достаточно посмотреть на стоимость барреля сырой нефти. Конгрессы и форумы по энергосбережению и новым видам энергии стали везде такими же частыми, как и ежедневные новости по телевидению. Официальная наука везде присутствует, а где практический результат её деятельности? Как в известном кинофильме: "А в ответ - только тишина и мертвые с косами стоят…"! Неужели всё так плохо и беспросветно? Ничего подобного! Новые нейтронные науки раскрывают не только суть существования параллельных миров и загробной жизни, но и дают технические решения по созданию гравитационных (бестопливных) электростанций (они же двигатели всех видов транспорта), новых сверхлегких материалов, а также НЛО. Для практической реализации проектов, в настоящее время создается научно-изобретательский центр в городе Донецке (Украина), который новой техникой докажет правоту новых наук. Темпы развития центра зависят от количества участников и добровольных помощников. Как всякое новое дело, оно начинается с малых дел из-за отсутствия достаточных финансов и первой поступит в производство гравитационная электростанция мощностью 10 кВт. Физика параллельных миров изложена в учебнике "Основы нейтронной физики" - это физика о параллельных мирах и строении галактик. Здравомыслящие люди, объединяйтесь вокруг Научно-изобретательского центра и мы создадим силу, которая будет противостоять научной лжи и создаст завтрашний бескризисный мир, в котором будет и общение с параллельными мирами, т.е. загробной жизнью. Проще говоря, с нашими родственниками, что и является конечным смыслом человеческих жизней в целях объединения всех миров и спасения человечества при приближении гибели нашей звезды Солнца в далеком будущем. Прошу направлять в адрес Юридической фирмы "Элит-Консалтинг" материалы (тексты, фтографии) об аномальных явлениях, которые наука не может объяснить. По мере возможности, мы сможем объяснить это с научной точки зрения. Автор нейтронных наук Андрус В.Ф. Президент Научно-изобретательского центра. http://anomalia.narod.ru/news9 |

|

|

yannus |

Добавлено: 17-03-2005 00:23 |

|

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ "ВЕЧНОГО" ДВИГАТЕЛЯ СОБРАЛИ РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ В подмосковном НИИ космических систем (НИИ КС) разрабатывают "вечный" двигатель, который может быть использован как в космосе, так и на Земле. "В институте уже несколько лет идет работа над так называемым движителем без выброса реактивной массы", - рассказал директор-научный руководитель НИИ КС Валерий Меньшиков. По его словам, "ученые уже создали опытный образец двигателя нетрадиционного типа". "Перемещение опытного аппарата происходит за счет движения внутри него жидкого или твердого рабочего тела по определенной траектории, напоминающей по форме торнадо", - пояснил Меньшиков. "При этом в получаемом эффекте движения мы, возможно, наблюдаем неизвестное явление взаимодействия рабочего тела с полями, природа которых мало изучена, как, например, гравитационное поле", - добавил он. "На опытном образце нам уже удалось зафиксировать тягу до 28 г, но она наблюдается пока в течение нескольких минут", - сказал начальник отдела НИИ КС Юрий Даньшов. "Может показаться, что данное значение тяги чрезвычайно мало, однако если такая тяга будет действовать на спутник массой 100 кг в течение 20 минут, он сможет поднять свою орбиту более чем на 2 км", - отметил ученый. Срок работы такого двигателя составит не менее 15 лет, утверждают его разработчики, максимальное число включений - около 300 тыс. Для питания двигателя используется электроэнергия солнечных батарей. Между тем, по мнению подмосковных ученых, движитель можно будет использовать не только для управления и коррекции орбит космических аппаратов и орбитальных станций. "Этот экологически чистый двигатель в будущем может найти применение на воздушном и наземном транспорте ", - отметил Меньшиков. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. http://www.inauka.ru/news/article52873.html 11.03.2005 |

|

|

Sergei |

Добавлено: 25-03-2005 12:14 |

|

Вышла в свет брошюра Шестеренко Н.А. Древнеарийский "солнечный крест"-М.: Дружба народов, 2004.-20с. При сравнении древнеарийской летающей колесницы с конструкцией ЦУНШ поражает сходство обеих конструкций. "...В своей международной публикации Н.А.Шестеренко дал варианты принципиальных схем прямоточного двигателя, автомобильного двигателя, разгона газа до состояния плазмы, получения потока газа, равного по мощности любой электростанции и многое другое. Но самым любопытным является то,что там же дана детально проработанная схема летательного аппарата , которым пользовались атланты. Её понять сможет только опытный взгляд. Шестеренко любит всё сказать, но не разжёвывать. Правда, есть одна подсказка: недавно появилась в продаже книга Э.Мулдашева "Том 2. Золотые пластины Харати". В книге есть стилизованная схема, но достаточная, чтобы понять конструкцию летательного аппарата. По данным из неофициальных источников некоторые страны в настоящий момент ведут интенсивные разработки по созданию самолёта с комбинированным двигателем, в котором крейсерский режим осуществляется по схеме ВЭУ-Ш. И как Вы правильно догодались - это не Россия. 17 ноября 2004 г.по НТВ и другим программам новостей российского телевидения прошло сообщение о том, что НАСА (США) провели испытания ракеты и прямоточного двигателя комплекса Х-43, при которых в качестве топлива был использован водород , находящийся в ракете, и кислород , который брали из воздуха. На самом деле они испытывали комбинированный вариант гиперзвукового прямоточного двигателя с генератором энергии, извлекаемой из физического вакуума при помощи насадок Шестеренко. Первыми удачно запустили ВЭУШ австралийцы в 2002 году По этой ссылке есть чертежи установки http://www.eco-rus.com/text/chelovek/chelshesterenko1.htm |

|

|

yannus |

Добавлено: 28-03-2005 18:19 |

|

http://echo.msk.ru/programs/granit/35358/index.phtml Нарушение фундаментальных законов генетики обнаружено в модельном растительном организме – сорняке под названием Резушка Таля, более известном как Arabidopsis thaliana. Представитель крестоцветных, к которым относятся, в числе прочих распространенных растений также капуста с горчицей, для генетиков почти то же, что мушка дрозофила: на нем изучают особенности передачи и проявления наследственных свойств, его клонируют, в нем клонируют, например, гены, представляющие интерес для биотехнологии. Сейчас молекулярный генетик из Университета Пэрдью (Purdue University) в Индиане Роберт Пруйт (Robert Pruitt) с коллегами опубликовали в Nature статью, где рассказывается о том, как арабидопсис обошел законы Грегора Менделя, которым больше 100 лет: в растении обнаружены гены, которых не было у родительской формы. Доктор Пруйт и доктор Сюзан Лолле (Susan Lolle) вот уже несколько лет изучают гены, контролирующие формирование арабидопсисова цветка, и в частности, работают с растениями, у которых в результате мутации по определенному гену происходит патологичное срастание лепестков и других частей соцветия, т.е. с особями, теоретически неспособными дать нормальное потомство. Тем не менее в ходе экспериментов они совершенно неожиданно и необъяснимо получили нормальное растение от особи, несущей мутацию в обеих копиях гена. Проанализировав ДНК нормального потомка мутантного растения, ученые убедились в том, что последовательность молекулы наследственности вернулась к нормальной, т.е. немутантной форме. А потому Пруйт с коллегами утверждают, что в родительском растении должна быть правильная матрица, с которой воспроизводится правильная ДНК потомства. Вероятней всего она в некой скрытой, или криптической форме. Однако в виде ДНК ее не обнаружили. А потому предполагается, что немутантный дублер может скрываться под видом РНК – молекулы, химически близкой ДНК, и играющей в клетке очень много важных ролей. Но РНК, в отличие от ДНК, нестабильна, и потому было принято считать, что для хранения генетической информации она не подходит. Доктор Пруйт и другие ученые не исключают возможности существования в организме не 1 гена, а целого дубликатного состоящего из РНК генома, который не определяется, тем более, что до сих пор его никто и не искал. Статьи с революционными научными результатами обычно проходят в журналах многомесячные а то и многолетние экспертизы, данные исследователей Университета Пэрдью при всей их парадоксальности настолько убедительны, что Nature опубликовал их за полтора месяца с момента представления – отмечает New York Times. |

|

|

yannus |

Добавлено: 10-04-2005 22:23 |

|

Вымирание жизни никогда не было одномоментным событием 05 апреля 2005 года, 10:22 Текст: Юрий Ильин Совместная британо-китайская научная экспедиция, изучавшая органические окаменелости, обнаруженные в Мэйшаньских горах на юге современного Китая, утверждает, что одно из величайших массовых вымираний, случившееся на Земле 250 миллионов лет назад, проходило в несколько этапов. В ходе этой биологической катастрофы исчезли примерно 95% земных форм жизни. Более ранние теории объясняли это массовое вымирание некими катаклизмами, в частности, столкновением с крупным небесным телом. Аналогично пытались объяснить и вымирание динозавров, случившееся 65 млн. лет назад. Кратер Беду-Хай неподалёку от побережья Австралии как раз рассматривается в качестве следа от такого удара. Однако превалирующая теория гласит, что массовое вымирание стало следствием целого ряда факторов, в том числе крайне высокой вулканической активности и значительного повышения температуры на поверхности Земли. В Пермский период происходило образование суперконтинента Пангея, в ходе которого вулканическая активность выросла многократно. Новые данные, собранные в Китае, а именно останки древних цианобактерий подтверждают эту теорию. Цианобактерии в изобилии присутствовали в океанах Пермского периода, являясь, в частности, одним из базовых компонентов фитопланктона - низшей ступени пищевой цепочки морской фауны. При отсутствии должного количества более высокоразвитых организмов, поедавших фитопланктон, его остатки неизбежно должны были оседать на дно и оставаться в осадочных породах. Химические компоненты, в частности, липидная молекула 2-метилхопан, оставляли кольцевые структуры в горных породах, в том числе и в Мэйшане. Команда британо-китайских исследователей обнаружила два пика избыточности в этих горных породах. По-видимому, каждый из этих пиков соответствует периоду биотических кризисов в океане, когда сокращение численности высших форм жизни обеспечивало бурное разрастание фитопланктона. Следовательно, вымирание происходило не вдруг, а постепенно. Источник: Компьюлента |

|

|

ssstest |

Добавлено: 11-04-2005 19:11 |

|

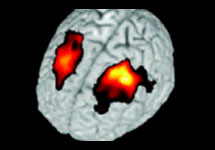

Ученые научились считывать информацию о наших желаниях с помощью электродов Ученые из Калифорнийского технологического института (California Institute of Technology - Caltech) смогли подняться на еще одну важную ступень в деле постижения тайн человеческого мозга. В ходе нового исследования удалось не только локализовать то место в мозгу, где возникает импульс, определяющий движение конечностей, но и успешно предсказывать, что именно собирается сделать пациент в данный момент времени. Впрочем, волноваться по поводу того, что ученые смогут разгадать ваши самые заветные желания, пока еще рано. Речь пока идет только о сугубо физических действиях. Все, что могут разглядеть исследователи из Caltech, - это пятно, соответствующее вспышке активности, которая случается в тот момент, когда человек намеревается переместить свою руку или другую конечность. Ожидается, что подобные исследования окажут решающую помощь в деле создания невральных протезов нового типа, то есть устройств, которые свяжут разум парализованного человека с внешним исполняющим устройством посредством мозговых электродов и компьютера. Как известно, за последнее время сразу несколько групп исследователей объявили о крупных достижениях в деле управления движением внешних устройств с помощью одной лишь силы мысли. Так, испытуемые оказались способны перемещать курсор по экрану монитора (и тем самым играть в простейшие компьютерные игры), а обезьяны даже научились кормить самих себя "приживленными" манипуляторами. Однако новое исследование имеет одно очень существенное отличие: оно позволяет предсказывать, куда пациент переместил бы свою руку, основываясь лишь на мозговой активности в предшествующий момент - то есть оно имеет дело не с "двигательными" отделами мозга, а с его "расчетным блоком". Это гораздо перспективнее. Дело в том, что области первичной моторной деятельности более уязвимы в случае физических повреждений. Так, если страдает спинной мозг, то как правило нарушаются и коммуникационные функции соответствующей области коры головного мозга, поэтому традиционным способом паралитику уже не поможешь. А вот рассчитывать возможные движения парализованных конечностей мозг все равно продолжает, и если подключиться к этой его функции, то можно добиться гораздо большего. Признаки планирования движений удалось выявить в так называемой вентролатеральной области префронтального отдела коры головного мозга (ventrolateral prefrontal cortex - vPF). Информация об этом появилась в онлайновой версии журнала Nature Neuroscience. Нейробиологи Ричард Андерсен (Richard Andersen) и Дэниел Риззато (Daniel Rizzuto) из Caltech изучали пациентов, страдающих тяжелой формой эпилепсии, которым электроды первоначально были вживлены в мозг с совсем иной целью: попытаться проанализировать, какие части мозга ответственны за случающиеся с ними приступы (с тем, чтобы затем их удалить хирургическим путем). "Так как в течение нескольких недель эти пациенты просто лежали там и скучали в ожидании очередного приступа, то я без труда смог получить их согласие поучаствовать в моих исследованиях, используя для этого в своих интересах те электроды, что уже были вживлены", - поясняет Риззато. Испытуемые следили за некой целью, высвечивающейся на компьютерном мониторе, запоминали ее местоположение, а затем двигались к ней. Анализируя мозговую активность от вживленных электродов с помощью специально подобранных компьютерных алгоритмов, Риззато не только научился с очень высокой точностью определять расположение этой цели на экране, но и угадывать то место, которого пациент стремился достичь, когда видимой цели уже не было. Таким образом организация нужного движения сводится теперь к чисто техническим проблемам, требующим лишь разработки подходящего программного обеспечения и конструирования соответствующего манипулятора. "Если вы присоединены к невральному протезу, и мы выяснили (предсказали), что ваше внимание сосредоточено на кофейной чашке, которая стоит перед вами (то есть вам нужна именно она), то нам остается лишь вычислить лучшую траекторию, которая позволит достичь этой цели автоматически, а это под силу любой продвинутой компьютерной системе, которая сможет управлять движением манипулятора. Это также позволит вам проделать другие вещи, в то время как автоматизированная рука движется, вместо того, чтобы сосредотачиваться все время на траектории движения руки", - поясняет Риззато. Он считает, что подобные протезы могут появиться через 5-8 лет.  http://grani.ru/Society/Science/m.86766.html |

|

|

ssstest |

Добавлено: 11-04-2005 19:15 |

|

МедНовости.ру: КОММЕНТАРИЙ: http://mednovosti.ru/main/2002/02/21/monkey/ Человек + машина = здоровье «Объединение человека и машины» - мечта философов и учёных. Бегать быстрее лошади, видеть дальше орла… В этом, как оказалось, нет нужды, если есть автомобили и телевидение. Высокие же технологии нашли применение в медицине, где с их помощью удаётся достичь скромных по масштабам, но бесконечных по значению результатов – дать возможность держать ложку в руке, подниматься по лестнице, отличать свет от тьмы, вновь услышать голос ребёнка или любимого человека… В этой области, способной подарить человеку бесконечное счастье, действует ряд высокотехнологичных компаний, ведущих свои разработки, в основном, в направлении создания компьютерных систем, обеспечивающих реакцию роботизированной части устройства на импульсы нерва. «Мы записываем проходящие импульсы через кожу, накладывая на тело пациента несколько электродов», - рассказывает доктор Филип Кеннеди из фирмы . «И даже если конечность больного совершенно неподвижна, всегда имеется микроскопическая активность мышц, информацию о которой мы и считываем». Официально это называется «периферический компьютерный интерфейс». На практике это означает, что руки и ноги, бывшие годами неподвижными, оживут. Причиной паралича, как правило, является поражение на участке между источником мысли о движении – головным мозгом и исполнительным механизмом – мышцей. Исследователи считают, что разработка искусственного нерва, очень сложного передающего механизма, займёт ещё не один год. Сейчас применяются обходные манёвры. «Каждая наша мысль, каждое движение – это электрическая активность в мозгу», - рассказывает Кеннеди. «Мы можем зафиксировать часть этой активности и использовать полученную информацию, например, чтобы передвигать курсор на экране компьютера». Итак, возбуждение определённых участков мозга считывается при помощи имплантанта, распологаемого внутри моторной коры – части головного мозга, контролирующей движения тела. Имплантант – это, как правило, просто тончайшая золотая проволочка, подключённая к электронной схеме. Когда пациент думает о совершении движения, в его мозгу возникают электрические потенциалы, воспринимаемые имплантантом. Сигнал фиксируется и передаётся компьютеру. В экспериментах полностью парализованный человек получил возможность передвигать компьютерный курсор в прямом смысле силой своей мысли. Обезьяну удалось научить шевелить манипулятором специального робота и совершать при помощи этой механической руки ряд простых действий. Хотя описанные технологии ещё не пришли из научных лабораторий в клиические центры, есть и разработки, уже вполне доступные сегодня. Это, например, так называемые кохлеарные имплантанты – практически, микрофоны, вживляемые в ухо и подающие электрический сигнал прямо в нерв, избавляющие от глухоты. Подобные миниатюрных устройства уже применяются даже в России. Недавно все мы следили за судьбой первого человека с полуавтономным искусственным сердцем, жизнь которого была значительно продлена этим устройством. Таким образом, объединение человека и машины скорее возвращает человеку его нормальные функции, чем делает его совершеннее. Ведь для того, чтобы перемещаться быстрее лошади и видеть дальше орла, у нас есть автомобили и телевидение… |

|

|

yannus |

Добавлено: 16-04-2005 12:38 |

|

«Генографический проект» в интернете Национальное географическое общество США закончило пятилетнюю работу над созданием всеобъемлющей генной карты миграции человеческих племен за последние 60 тыс. лет. Результаты своей работы ученые представили в виде красивого интерактивного атласа, который можно исследовать в интернете. Согласно последним научным исследованиям, все современное человечество произошло от одного-единственного жителя Африки, чьи потомки затем расселились по всей планете. Атлас генного расселения наглядно показывает, как именно происходил этот процесс. Более того, база данных генетических маркеров позволяет каждому отдельному индивиду проследить историю своих предков. У каждого человека есть участок ДНК, который без изменений передается к потомкам (Y-хромосома у мужчин и митохондрический участок ДНК у женщин). Изменения могут происходить только за счет случайных мутаций, которые происходят очень редко и, в свою очередь, передаются всем потомкам. Каждую мутацию ученые считают маркером и присваивают ей соответствующий номер. У всех без исключения землян, где бы они не жили, в ДНК присутствует маркер M168, который впервые обнаружен в ДНК племен Восточной Африки, живших около 60 тыс. лет назад. Тот неизвестный африканец, в чьем геноме произошла эта мутация, и является предком для всего современного человечества. Маркеры позволяют проследить хронологию генной эволюции и, сопоставив с исторической информацией о расселении народов, понять, как происходило расселение человечества по планете. Например, генный маркер M89, обнаруженный в ДНК жителей Ближнего Востока, соответствует первой миграции древних людей из Африки, которая произошла около 45 тыс. лет назад. Информация для составления «генографического» атласа собиралась в течение пяти лет в рамках совместного проекта IBM и Национального географического общества. Корпорация IBM отвечает за технологическую сторону проекта: сбор, хранение и анализ данных. По мнению генетиков, эта информация приобретает особую важность именно сейчас, когда стираются культурные границы, а миграция населения приобретает массовый характер. До того, как все население Земли окончательно перемешается в едином «котле», ученые хотят успеть завершить свой проект и составить «генетический слепок» человечества. Именно поэтому к участию в проекте приглашаются все желающие. Правда, участие платное: нужно купить комплект Genographic Project Public Participation Kit для взятия образца крови и прислать образец в научный центр, где ее проанализируют на предмет наличия характерных генетических маркеров в ДНК. Каждый, кто пришлет образец своей крови, по окончании анализа сможет зайти на сайт, ввести пароль и прямо в онлайне — на карте мира — изучить происхождение генетических маркеров, обнаруженных в его ДНК. Специально для него на сайте будет сгенерирована индивидуальная карта миграции именно тех древних племен, которые являются его предками. Интерактивный атлас, который открылся несколько дней назад в интернете, — это действительно уникальный проект. Он позволяет каждому человеку узнать о своем происхождении, буквально посмотреть в глаза своим древним предкам. Выполненный во флэше, атлас включает красочные иллюстрации с африканскими ландшафтами и лицами местных жителей. http://www.webplanet.ru/news/internet/2005/4/15/genographics.html =================== http://www5.nationalgeographic.com/genographic/atlas.html |

|

|

yannus |

Добавлено: 20-05-2005 11:32 |

|

Россия в 2006 году запустит на орбиту космический аппарат "Метеор-М" МОСКВА, 17 мая - РИА "Новости". Россия в 2006 году запустит на орбиту космический аппарат "Метеор-М". Об этом говорится в докладе Роскосмоса "Состояние отечественной орбитальной группировки и неотложные меры по ее сохранению и развитию". "Завершение постройки, испытаний и запуск гидрометеорологического спутника "Метеор-М", а также малых аппаратов "Канопус-Вулкан" для выявления техногенных катастроф и обнаружения первых признаков будущих землетрясений и сходов лавин запланированы в 2006 году", - отмечается в докладе Роскосмоса. Всего, согласно проекту новой Федеральной космической программы, на решение задач по восполнению спутников дистанционного зондирования Земли в 2006 году планируется выделение почти четырех миллиардов рублей, говорится в документе. Однако пока российские структуры, ответственные за так необходимые людям сводки прогнозов погоды, вынуждены пользоваться дорогостоящей метеоинформацией, получаемой с зарубежных спутников. "У нас сейчас на орбите остался только один метеоспутник - "Метеор 3-М" номер один, который работает по другим направлениям, но метеоинформацию из-за неисправности не передает", - сказал РИА "Новости" глава Росгидромета Александр Бедрицкий. "Мы используем данные американских, японских и ряда других природоресурсных аппаратов", - уточнил он. Как ранее сообщил РИА "Новости" руководитель государственного научно-исследовательского центра "Планета" Василий Асмус, "Россия не может получать данные о погоде со своего единственного метеоспутника "Метеор 3-М" по причине выхода из строя его метеодатчиков". До начала 90-х годов по заказу Гидрометслужбы в России было построено и запущено 32 спутника серии "Метеор". Данная система была одним из ключевых элементов наблюдательной системы Гидрометслужбы и позволила в свое время значительно улучшить качество прогноза погоды и организовать мониторинг окружающей среды на огромных территориях бывшего СССР. Однако, начиная с 90-х годов, из-за финансовых проблем развитие отечественной метеорологической спутниковой системы приостановилось. http://www.rian.ru/technology/cosmos/20050517/40366420.html |

|

|

yannus |

Добавлено: 23-05-2005 01:45 |

|

Физические константы меняются со временем? Результаты новых астрономических наблюдений свидетельствуют о том, что физические законы и константы не являются постоянными. Это открытие может стать предвестником глубоких перемен в научной картине мира. В основе физических законов Вселенной лежит несколько так называемых «фундаментальных» постоянных. К их числу относятся, например, гравитационная постоянная, скорость света, элементарный заряд, масса покоя электрона. Одной из таких констант, играющих важную роль в астрофизике, является постоянная тонкой структуры, значение которой составляет 1/137,03599958. Эта константа, в свою очередь, представляет собой комбинацию трех других постоянных - заряда электрона, постоянной Планка и скорости света. Она определяет силу электромагнитных взаимодействий элементарных частиц и, вnbsp;частности, описывает расщепление атомных уровней на несколько близких подуровней. Проблема постоянства физических законов и констант во времени относится к разряду основополагающих. Ответ на этот вопрос можно получить, наблюдая объекты Вселенной на сверхбольших расстояниях. Один из методов состоит в следующем. Свет далеких квазаров на своем пути пересекает облака газа, где частично поглощается. При этом в спектре появляются атомные уровни резонансного поглощения вещества облаков - они словно «выедают» линии в непрерывном спектре квазаров. Система линий каждого облака из-за расширения Вселенной имеет свое красное смещение, меньшее, чем у квазара, наблюдаемого сквозь облако, но все же соответствующее космологическим расстояниям и временам, то есть ранней Вселенной. Измеряя сразу несколько линий поглощения одного облака, можно определить значение постоянной тонкой структуры в далеком прошлом. Сравнивая эти измерения с аналогичными спектрами, полученными в лабораторных условиях на Земле, можно определить относительное изменение постоянной. Идея проверки постоянной тонкой структуры высказывалась еще в 1950-1960 годах российским физиком Ландау и американским физиком российского происхождения Гамовым, но только с усовершенствованием техники спектрального анализа оказалось возможным осуществить ее на практике – относительное изменение постоянной оценивается на уровне от тысячных до миллионных долей. В настоящее время этим вопросом занимаются несколько исследовательских групп. Одна из них под руководством Патрика Птижана (Patrick Petitjean) из Парижского астрофизического института в 2004 г., изучив данные наблюдений 18 квазаров при помощи 8,2 метрового телескопа обсерватории Парана в Чили, пришла к выводу о том, что постоянная тонкой структуры стабильна с высокой точностью. В апреле 2005 г. этот результат был подтвержден Джеффри Ньюменом (Jeffrey Newman) из национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли на основании изучения эмиссионных спектров галактик – правда, лишь до расстояния 7 млрд. световых лет. Однако, как сообщает ScienceDaily, результаты последних наблюдений еще более далеких квазаров, выполненные под руководством Майкла Мэрфи (Michael Murphy) из Кембриджского университета при помощи крупнейшего в мире 10-метрового телескопа обсерватории Кек на Гавайских островах, опровергают их. Согласно этим данным, 8-10 млрд. лет назад значение постоянной тонкой структуры было меньше приблизительно на 0,00002 ее современного значения. Этот результат был обнародован на международной конференции «Физика 2005» и вызвал настоящую сенсацию в научном мире прежде всего потому, что исследование Мэрфи является наиболее достоверным по точности и полноте из проведенных до сих пор. Оно включает анализ по данным от 68 квазаров спектров поглощения различных многократно ионизованных элементов – таких, как магний, железо, никель, хром, цинк, алюминий и кремний в 128 межгалактических облаках. Авторы исключают наличие систематических ошибок и заявляют, что их метод дает примерно 10-кратное превосходство в точности по сравнению с ранее использовавшимися исследованиями. «Если это открытие подтвердится, оно окажет революционное влияние на всю современную физическую картину мира от субатомного до макроскопического уровней, - утверждает г-н Мэрфи. - Это связано с тем, что в данный момент наше понимание Вселенной основано на так называемой «стандартной модели», которая изначально не предполагает изменение физических законов. Ее пересмотр приведет к необходимости создания нового математического аппарата для описания более обобщенной картины мира, о которой мы пока даже не подозреваем. Однако, возможно, современная наука уже приблизилась к этому. В частности, в теории струн или М-теории, где сделана попытка объединить все известные силы в природе (гравитацию, электромагнетизм, сильное и слабое ядерные взаимодействия), предполагается изменение значений фундаментальных постоянных, а также постулируя существование дополнительных измерений пространства – до 20. Согласно этим экзотическим теориям, дополнительные измерения находятся в «свернутом» состоянии и имеют свойство менять масштаб с течением времени, что проявляется в виде изменения фундаментальных постоянных». Тем не менее, подчеркивает автор открытия, «экстраординарные утверждения нуждаются в экстраординарных доказательствах». «Конечно, в будущем можно повторить наши наблюдения на другом, более совершенном телескопе, - считает г-н Мэрфи, - чтобы убедиться в отсутствии систематических ошибок. Но более убедительным свидетельством может стать эксперимент совершенно иного типа – например, сверхточное измерение флуктуаций реликтового излучения или точное определение содержания элементов, которые образовались в результате Большого Взрыва». Источник: CNews |

|

|

Garuda |

Добавлено: 02-06-2005 14:17 |

| Может быть, не константы меняются, а Время? | |

|

yannus |

Добавлено: 20-07-2005 13:50 |

|

Ученые создают виртуальную цивилизацию Тысяча искусственных личностей будет жить в виртуальном мире, постепенно формируя свою уникальную культуру, создавая язык и даже традиции. Ученые, словно боги, будут наблюдать за своими подопытными со стороны. Проект NEW-TIES начат консорциумом пяти университетов Великобритании, Нидерландов и Венгрии. Название проекта расшифровывается как "Новые производные модели мира через индивидуальное, эволюционное и социальное обучение" (New and Emergent World models Through Individual, Evolutionary and Social Learning). Это не очередная "игра", где люди управляют компьютерными персонажами в выдуманном мире (вроде Sims). Ученые создают самостоятельных виртуальных персонажей, по своим возможностям существенно превосходящих, скажем, монстров в 3D-шутерах. Это будет целая тысяча уникальных "личностей" - агентов, которых запустят в "нарисованный" мирок. Его обитатели будут выполнять различные действия - движение, построение объектов, общение с другими агентами и так далее. Они должны будут питаться, чтобы не умереть. Они смогут заводить семьи, рожать детей (при этом характер нового персонажа будет определяться "смешиванием генов" родителей). Агенты-программы будут способны на самостоятельное обучение, накопление опыта, скажем, в деле выращивания съедобных растений или в том же общении с себе подобными. Поначалу агенты будут пытаться использовать для общения друг с другом случайные звуки и слова. Авторы проекта рассчитывают, что со временем цивилизация в машине сама выработает некий язык, который экспериментаторам еще потребуется понять и перевести. В результате агенты, возможно, разовьют свою оригинальную культуру, традиции и даже - ритуалы. После запуска этого "мира" на сети из 50 компьютеров, ученые не будут активно и постоянно управлять событиями в нем, а попробуют пронаблюдать за их "естественным" развитием. Таким способом авторы проекта, который, кстати, продлится три года, пытаются выявить закономерности развития человеческих сообществ. http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=10430 |

|

|

galaktika |

Добавлено: 13-08-2005 17:06 |

|

Археологическая сенсация: найдена самая маленькая доисторическая птичка Археологической сенсацией стала находка около деревни Вислох в горно-лесной области Шварцвальд (Черный лес) на юге Германии. Там впервые был обнаружен скелет доисторической колибри с полностью сохранившимся перьевым покровом. Самая маленькая птичка из существующих на нашей планете относится к отряду длиннокрылых. Семейство колибри насчитывает 319 видов, вес одной особи составляет от 1,6 грамма до 20 грамм. Обитают колибри в Америке - Центральной и Южной, там, где климат и обилие цветов. Они дают пищу этим миниатюрным созданиям с ярким оперением - цветочный нектар, который колибри высасывает своим длинным клювом. Климат современной южной Германии далеко не тропический, но, судя по находке, 30 с лишним миллионов лет назад там произрастали влажные тропические леса. Как сообщил Фолькмар Вирт, директор Музея естественной истории в городе Карлсруэ, в мае археологи, ведущие работы в земле Баден-Вюртемберг, раскопали сразу два скелета колибри, доказав тем самым, что в доисторическую эпоху эти птицы водились не только в Америке, но и на европейском материке. Известия науки |

|

|

galaktika |

Добавлено: 03-10-2005 20:55 |

|

МОЗГ ПРЕТЕРПЕВАЕТ СТРЕМИТЕЛЬНУЮ ЭВОЛЮЦИЮ? Два гена играющие роль в определении объема человеческого мозга, существенно эволюционировали за последние 600 тысяч лет, утверждают исследователи. Это ведет к поразительному предположению, что мозг все еще претерпевает стремительную эволюцию. Это открытие придает вес гипотезе, что эволюция человека до сих пор продолжается, поскольку недавно был пролит свет на возникновение генетических изменений, которые способствуют большей устойчивости к заболеваниям. До недавнего времени было распространено мнение, что эволюция человека завершилась 50 тысяч лет назад. Известия науки |

|

|

yannus |

Добавлено: 04-10-2005 18:11 |

|

Ученые России готовы создать щит от астероидов для Земли САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. Ученые России готовы создать систему защиты Земли от ее возможного столкновения с кометами, астероидами и другими космическими телами. Система уже получила название «Цитадель». Для ее создания могут быть использованы имеющиеся образцы ракетно-космической и оборонной техники, средств связи, навигации и управления. Определен и срок создания «Цитадели» — 5-7 лет при условии достаточного финансирования. Авторы идеи предлагают также организовать «Страховой фонд человечества» для спасения от возможных планетарных катастроф. Как передает корреспондент «Росбалта», идея «Цитадели» — это один из вопросов, которые обсуждают в эти дни в Санкт-Петербургском институте практической астрономии РАН участники Всероссийской конференции по проблемам астероидной и кометной опасности. Как считают ученые, математическое моделирование таких процессов показывает их невероятную разрушительную силу: от цунами высотой до нескольких километров до огромных опустошительных кратеров на поверхности Земли. Именно такие явления, по некоторым научным гипотезам, миллионы лет назад привели гибели всего живого на Земле. http://www.rosbalt.ru/2005/10/4/229006.html |

|

|

yannus |

Добавлено: 04-10-2005 18:12 |

|

30 лет ошибок НАСА: миллиарды на ветер НАСА, самое крупное и уважаемое космическое управление в мире, 30 лет занималось не тем, чем нужно. Директор Майкл Гриффин объявил об этом журналистам на прошлой неделе. Программы развития шаттлов и МКС были ошибками американцев, и только сейчас национальная космическая программа США начинает становиться более правильной с точки зрения экономики и технологий. Геннадий Райкунов, доктор технических наук, генеральный директор "Научно-производственного объединения измерительной техники" согласился выступить в качестве эксперта и объяснил корреспонденту NewsInfo, почему НАСА решило отказаться от своих самых масштабных проектов… "Американцы поняли, что эти программы неэффективны. Да, они были шагом вперед с точки зрения технических решений, но экономически они были нецелесообразны", - рассказал Геннадий Райкунов. В середине 70-х годов, когда холодная война еще не закончилась, перестройка еще не началась и космическая промышленность в Советском Союзе и Америке финансировалась примерно одинаково хорошо, ученые наших стран стали разрабатывать программы многоразовых космических систем. У нас появились корабли типа "Уран", а у США – знаменитые шаттлы, вокруг которых в последнее время много шумихи. Наши специалисты провели только один пилотируемый полет на системе многоразового использования и отказались от развития этой отрасли. Космонавтов продолжали посылать в бескрайние просторы галактики на одноразовых ракетах. Американцы тоже почти сразу поняли, что шаттлы - не самое совершенное техническое устройство, тем не менее, в проект уже были вложены огромные деньги, и прикрыть его сразу было невозможно. "Сегодня мы идем по другому пути, в РКК "Энергия" разрабатываются корабли "Клиппер". Наши аппараты более надежны и гораздо более дешевы. Вы помните, когда случилась катастрофа с шаттлом "Колумбия", сколько времени они не летали. Если бы не было наших космических кораблей, неизвестно, что бы случилось с космонавтами на МКС, ведь их некому было бы увозить со станции. Сегодня проект шаттлов окупился, теперь можно переходить на какие-то другие решения", - рассказал эксперт. Что касается Международной космической станции, Геннадий Райкунов считает, что Америка ее не покинет: "Это такие колоссальные деньги, что с них спросят и налогоплательщики, и президент". Была ли МКС ошибкой, сказать сложно. Российские специалисты считают, что проект был необходим. "Такую большую программу даже американцы не потянули, им пришлось пойти на международную интеграцию. С МКС они получили бесценный космический опыт России и новейшие технические вливания со всего мира. Возможно, Америку не устраивает то, что на МКС нельзя отрабатывать военные программы, так как это международная станция, но я сомневаюсь, что из-за этого они откажутся от МКС". Будущее российского космоса Геннадий Райкунов описать затрудняется. Он считает, что серьезные финансовые вливания необходимы, чтобы не растерять последние наработки, которые еще остались: "В первую очередь нужно решить вопрос с финансированием, начать модернизацию производства". Дарья Черкудинова http://www.newsinfo.ru/?a=radio&sa=view_new&id=1236012&y=x |

|

|

Gthtw |

Добавлено: 26-10-2005 11:14 |

|

Мозг видит своего хозяина как на ладони 26.10.2005 10:01 | Независимая газета Серое вещество в режиме реального времени генерирует схему тела Среди различных - очень сложных, а порой даже экзотических - высших психических функций человека есть одна, которая по-научному называется весьма мудрено: соматогнозис. В переводе на обычный русский язык это означает восприятие человеком схемы своего тела как некоей целостности. Именно благодаря этой способности человек может почесать указательным пальцем правой руки мизинец левой, держа руки за спиной. Или не может. Тогда это называется синдромом Герстмана (Gerstmann's syndrome): больной не может перечислить названия собственных пальцев, не распознает правую и левую стороны своего тела, не может писать и выполнять математические вычисления. Изучению механизма, с помощью которого мозг получает и хранит информацию о положении тела в пространстве, было посвящено недавнее исследование ученых из Института когнитивной неврологии при Университетском колледже Лондона. Как сообщается в пресс-релизе Института когнитивной неврологии, для этого была привлечена группа добровольцев. Чтобы ввести их мозг в заблуждение, исследователи использовали метод вибрационного раздражения, вызывающий любопытные тактильные иллюзии. В частности, раздражение сухожилий, с помощью которых крепится к кости двуглавая мышца, вызывало у подопытных иллюзию локтя, уходящего в сторону от тела, хотя рука оставалась неподвижной. Если же участник эксперимента держал в этот момент свой указательный палец левой руки пальцами правой, у него развивалась иллюзия "удлиняющегося" указательного пальца. Затем был исследован механизм "калибровки" тактильной системы. Двумя парами металлических прутьев экспериментаторы касались пальцев и лба добровольца. Испытуемому предлагалось сравнить расстояние между концами прутьев в первом и втором случае относительно друг друга. В случае с воображаемым "удлинением" пальцев было отмечено неправильное определение расстояния: дистанция между концами прутьев, касающихся пальцев, как правило, завышалась. Что из этого следует? Как выразился по этому поводу профессор Патрик Хаггард, "мозг вынужден постоянно комбинировать информацию, приходящую от разных органов чувств, чтобы создать непротиворечивую карту тела своего хозяина". О том, что в мозгу хранится долговременный образ тела, который постепенно эволюционирует по мере того, как тело достигает своего взрослого размера, ученые узнали уже достаточно давно. Впрочем, до сих пор исследователи не пришли к единодушному мнению, в какой именно части мозга хранится и обрабатывается эта информация. Есть данные, что появление симптомов синдрома Герстмана связано с заболеванием ассоциативной области левой теменной доли головного мозга. В то же время ученые из Бостонского медицинского центра несколько лет назад определили, что распознает собственное изображение человека именно правое полушарие мозга, левое лишено этой способности. Известно также, что с поражением или травмами правого полушария мозга, связаны нарушения схемы тела - трудности непосредственной оценки расположения частей собственного тела, появление ложных соматических представлений (кажущееся больному изменение размеров руки, головы, языка, удвоения конечностей, их "отчуждения" от субъекта). Как бы там ни было, но о существовании постоянно обновляющейся кратковременной карты тела, когда мозг принимает в расчет и стимулы, получаемые, например, при перемене одежды или при прикосновении к объектам окружающего мира, ученые узнали только сейчас. "В норме мы воспринимаем тело как логически необходимую предпосылку нашей умственной деятельности, - говорит профессор Хаггард. - Однако у больных с психическими отклонениями эта система может быть разбалансирована, и они чувствуют свое тело совсем не так. Мы надеемся, что наше открытие поможет понять, как мозг последовательно воссоздает "карту тела" на основании чувственных стимулов, которые он получает, и как этот процесс может нарушаться". Кто знает, не с этой ли "онлайновой картой тела" связано такое социальное явление, как мода. Ведь подбор одежды, аксессуаров, женское "кручение" перед зеркалом (впрочем, не только женщин), принявшее чуть ли не пандемические формы глобальное увлечение шопингом - все это так или иначе определяется нашим ощущением схемы тела. Другими словами, хочется, чтобы эта "схема" выглядела как можно более привлекательно... Интересно, что все вышесказанное фактически лежит в русле парадигмы виртуальной психологии, разработанной крупным российским психологом и философом Николаем Носовым. Виртуальная психология как научная дисциплина предполагает рассмотрение психики как совокупности онтологически разнородных, не сводимых друг к другу реальностей. "Виртуалистика признает две реальности - виртуальную и константную - равноправными", - неоднократно подчеркивал Николай Носов. Реально человек осуществляет свою жизнь на одном из возможных уровней психических реальностей, относительно которой все остальные, в которых он может существовать, имеют статус виртуального существования. Любая из них в любой момент может развернуться в самостоятельную реальность или, наоборот, свернуться в элемент другой, константной реальности. Принятие идеи виртуальности приводит к тому, что психику можно рассматривать как сложное образование, включающее в себя разнородные реальности, не сводимые не только к непсихическим реальностям (например, физиологической или социологической), но и друг к другу. В этом смысле, например, мозг может рассматриваться как виртуал образов; хотя обычно мы считаем, что мозг - морфологическое образование, которое и порождает психические процессы. Тут возникает еще один интересный парадокс: какие механизмы определяют, в какой именно реальности каждому из нас находиться в каждый данный момент времени? Некоторые ученые считают, что ответственность за этот выбор несет наше индивидуальное сознание. "Индивидуальное сознание - это аккомпаниатор, тапер на празднике других психических функций (восприятие, мышление, память и т.д.), - считает психолог, профессор Евгений Субботский. - Функция ИС - каждый раз "решать", в какой реальности я сейчас нахожусь, какой элемент реальности передо мной". Андрей Ваганов |

|

|

yannus |

Добавлено: 21-11-2005 15:46 |

|

Россия восстанавливает систему дистанционного зондирования Земли, первый спутник "Метеор" будет запущен в 2006 г. Россия восстанавливает систему дистанционного зондирования Земли /ДЗЗ/, первый спутник "Метеор" будет запущен в следующем году. Об этом сообщил сегодня генеральный директор Центра космических наблюдений Роскосмоса Григорий Чернявский на проходящей в Институте космических исследований РАН международной научной конференции. "Это первый из семи спутников, который будет запущен в рамках программы воссоздания отечественной системы ДЗЗ для гидрометеорологического наблюдения, мониторинга природных ресурсов, техногенных и природных катастроф", - отметил он. Главные заказчики системы ДЗЗ - Росгидромет, Минприроды, МЧС, Минсельхоз и Минтранс - смогут воспользоваться услугами по дистанционному зондированию Земли уже в 2008 г. Еще два "Метеора" планируется вывести на орбиту в 2008-2010 гг., кроме того планируются запуски спутников серии "Ресурс" и "Канопус". Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса. Так, запуск "Канопуса-В1" намечен на 2007 г., "Ресурса-П1" - на 2010 г., последний спутник при наличии финансирования может быть выведен на орбиту уже в 2008 г. Запущенные ранее спутники "Метеор-природа" выработали полетный ресурс, на орбите сейчас находится только один аппарат этой серии. |

|

|

stajer |

Добавлено: 11-01-2006 14:55 |

|

Ученые против "Разумного плана" 11.01.2006 9:51 | Независимая газета В научном рейтинге-2005 эволюционные исследования заняли первое место Как всегда в последние дни уходящего года - на этот раз 2005-го, - журнал Science опубликовал список десяти крупнейших научных прорывов года. Этот список, как известно, составляется коллективом журналистов и ученых - экспертов издания. Рождается, как утверждает главный редактор Science Дональд Кеннеди, в очень непростых спорах и, конечно, не является истиной в последней инстанции, но на сегодня является единственным примером оценки состояния дел теми, кто делает науку, и теми, кто о ней пишет. Главным хитом-2005 объявлена целая серия работ, посвященная изучению эволюции. Журнал так и назвал главный итог этого года - "Эволюция в действии" (Evolution in Action). Заявление несколько вызывающее, поскольку именно в этом году наблюдаются особо яростные атаки на теорию Дарвина и многие школы в США предпочитают дополнять, а то и заменять эту теорию учением о "Разумном плане" (Intelligent Design), который в сегодняшнем своем виде очень напоминает некоторые выписки из Закона Божьего. Science и сам не скрывает, что в чем-то это их симметричный "ответ Чемберлену". Главной работой в этой серии единодушно признана расшифровка генома шимпанзе в сентябре этого года. Теперь у ученых появились данные, которые можно сравнивать и прослеживать одно за другим 40 млн. эволюционных событий, отделяющих человека от обезьяны. Здесь и ответ на вопрос, каким образом один вид расщепляется на два, порой нескрещиваемых, и разгадка вируса испанки, унесшей от 20 до 50 млн. человек, и многое-многое другое... Научным событием номер 2 опять-таки названа не одна работа, а целая серия под названием "Внеземные экспедиции". Это и Марс, где так успешно и постоянно ищут и тут же находят воду с метаном, и Меркурий, и Венера, куда отправились экспедиции, и Сатурн, а особенно его загадочный спутник Титан, куда успешно спустился американский аппарат, и комета Wild 2, которую пытались разбомбить, и то, что земной аппарат добрался до края Солнечной системы. Сбываются пророчества русских древних - нам не вечно жить в колыбели. Впрочем, нам вообще жить не вечно. На третье место поставлено открытие флоригена - генетического сигнала, дающего старт сезонному цветению растений. Его обнаружили стразу три независимые группы. Найден ген, создающий информационную РНК - носителя этого сигнала, расшифрован механизм работы флоригена. Обнаружен процесс его образования, начавшийся 400 тыс. лет тому назад и состоявший всего из нескольких мутаций. Четвертым по важности научным прорывом в Science считают открытие магнетаров - невероятно плотных нейтронных звезд размером со средний город. Один из таких магнетаров, находящийся вблизи центра Галактики, в декабре прошлого года послал в нашу сторону вспышку излучения, длившуюся 0,2 с и успевшую за это время ослепить детекторы, установленные более чем на десяти космических аппаратах. Ученые считают, что именно магнетары ответственны за мощнейшие гамма-вспышки, тайну которых не могут разгадать вот уже несколько десятилетий. Пятую позицию в списке занимает психиатрия, точнее, генная психиатрия. За несколько прошлых лет исследователи обнаружили десятки генов, так или иначе связанных с психическими расстройствами, в частности с шизофренией, а в этом году появились работы, показывающие механизм возникновения этих заболеваний. Предрасположенность к некоторым из них, считают ученые, возникает в мозгу еще во время беременности. Шестое место присуждено событию, произошедшему в космохимии. Используя самую чувствительную технику, ученые обнаружили небольшую, но все-таки разницу в изотопных составах метеоритов и земных пород, причем разницу, которой не должно быть. Теперь устоявшаяся теория происхождения Земли 4,5 млрд. лет тому назад, согласно которой она возникла из равномерно перемешанных пылинок и льдинок, подлежит пересмотру - тогда произошло что-то более интересное. Что именно, пока непонятно. На седьмом - завершение драматической двухлетней истории с белком, который закрывает и открывает канал поставки ионов калия в мышечные и нервные клетки. Считается, что этот белок играет ту же роль в организме, что и транзистор в компьютере. Когда два года назад нобелевский лауреат 2003 года Родерик МакКиннон опубликовал структуру этого белка и предложил схему его работы, на него ополчились чуть ли не все, кто работает в этой области, потому что результаты МакКиннона противоречили результатам экспериментов, проводимых десятилетиями. Ученому пришлось выслушать много неприятного, однако в этом году он опубликовал новую статью, с новыми результатами, подтверждающими его правоту. Номер восемь отдан исследованиям климата. Отмечены климатическая модель по нагреванию океана, предсказание об увеличении количества тропических штормов по мере потепления климата, тревожные наблюдения за таянием арктической ледовой шапки, исследования того, как глобальное потепление влияет на биологические процессы - от изменений в миграционных привычках птиц в Австралии до состава микрофлоры в иле морского дна. На девятой строчке - вновь молекулярные биологи и вновь не одна, а сразу с десяток групп, впервые попробовавших посмотреть на организм как на сложную информационную сеть. Каждая клетка, как известно, постоянно бомбардируется множеством различных сигналов и на каждый из них специфически реагирует. Ученые многое знают и об этих сигналах, и об этих реакциях, но впервые они решили посмотреть на это дело в совокупности - грубо говоря, от одиночного компьютера перешли к интернету. Последнюю, десятую строчку занимает прорыв не столько научный, сколько политический - после 18 месяцев бесконечных споров 12-миллиардный международный проект создания термоядерного реактора ИТЭР наконец сдвинулся с мертвой точки, и место его постройки окончательно установлено. Это город Кадараш в Южной Франции. Итак, в научном рейтинге-2005 интересны две особенности. Первая - как всегда в последние годы, в нем доминируют биологи, главным образом генетики. Физиков вообще нет, есть только астрофизики. И эта тенденция, похоже, усиливается. Вторая особенность - "групповой" характер абсолютного большинства прорывов. О чем-то это говорит, только мы пока не знаем, о чем. Понятно единственное - время новых Эйнштейнов и Ньютонов или уходит, или, что скорее, еще не пришло. Владимир Покровский |

|

|

stajer |

Добавлено: 31-01-2006 23:23 |

|

Космические лучи могут влиять на формирование облаков. Космические лучи могут влиять на формирование облаков, считают британские метеорологи. По их мнению, теперь, зная астрономические события определенного периода, можно будет объяснить исторические колебания климата. Свои выводы о взаимосвязи земной погоды с космической они опубликовали в журнале Лондонского королевского общества, передает New Scientist. Известно, что облака рассеивают солнечный свет, и по его интенсивности можно судить об "облачности в целом". В свою очередь, космические лучи фиксируются спутниками, находящимися на орбите. Жиль Харрисон и Дэвид Стивенсон из Редингского университета сравнили записи об облачности за последние 50 лет со сведениями о потоке частиц, поступающих из космоса, и заметили, что они коррелируют друг с другом. Ученые предположили, что после проникновения в атмосферу частицы, особенно заряженные, становятся центрами конденсации водяного пара. "Шансы, что день будет пасмурным, увеличиваются на двадцать процентов, если интенсивность космических лучей велика", - отметил Харрисон. Космические лучи были открыты в 1912 году, причем в тот момент физики были не в состоянии объяснить природу частиц. Теперь считается, что большая их часть возникает во время солнечных вспышек и взрывов сверхновых. Принято различать "первичные" и "вторичные" космические лучи: при прохождении сквозь атмосферу одна первичная частица может породить "ливень" из нескольких миллионов вторичных, и только часть из них достигает земной поверхности. |

|

|

Перец |

Добавлено: 20-02-2006 19:08 |

|